こんにちは。『NieR:Automata』で、メカデザインの片手間にUIデザインしていたとヨコオさんから評されたアーティストの木嶋です。(UIも真剣にデザインしてましたよ!)

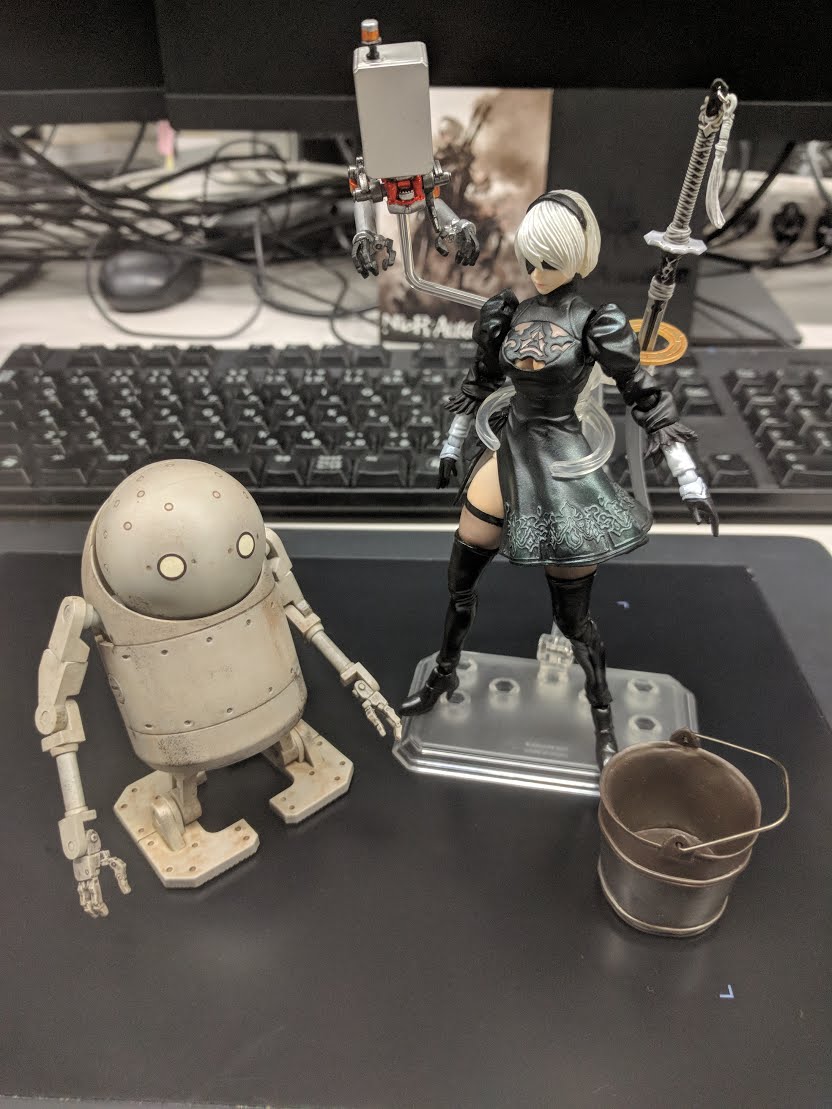

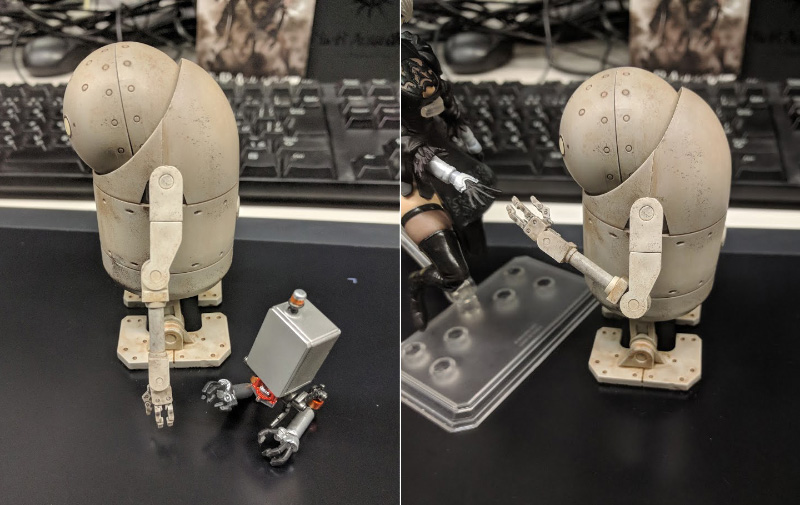

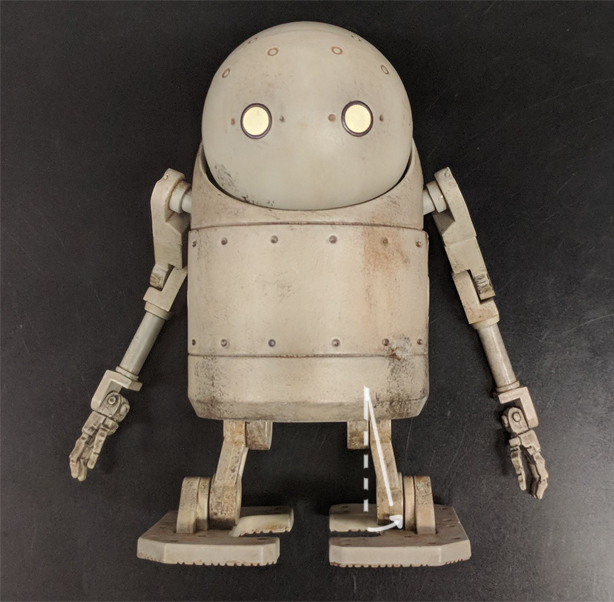

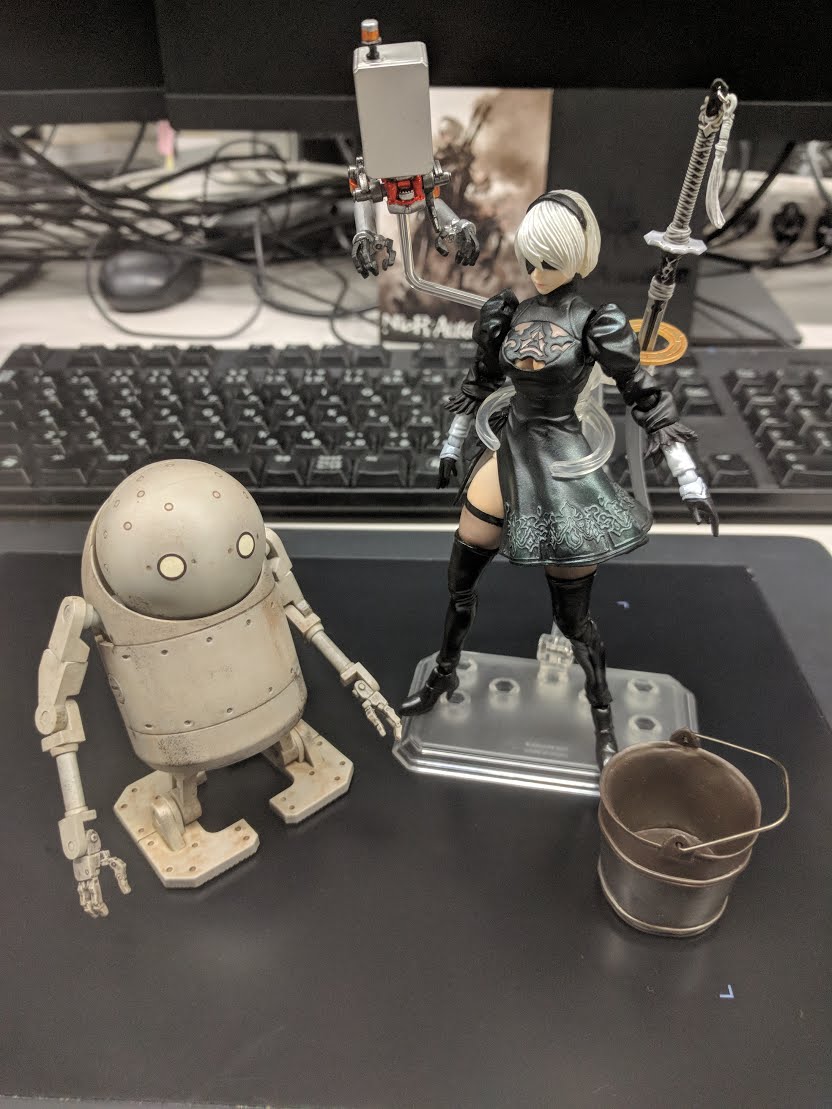

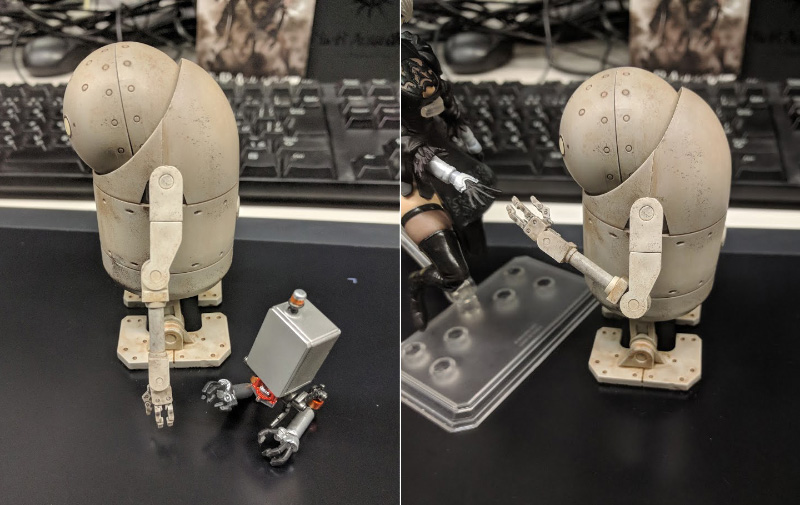

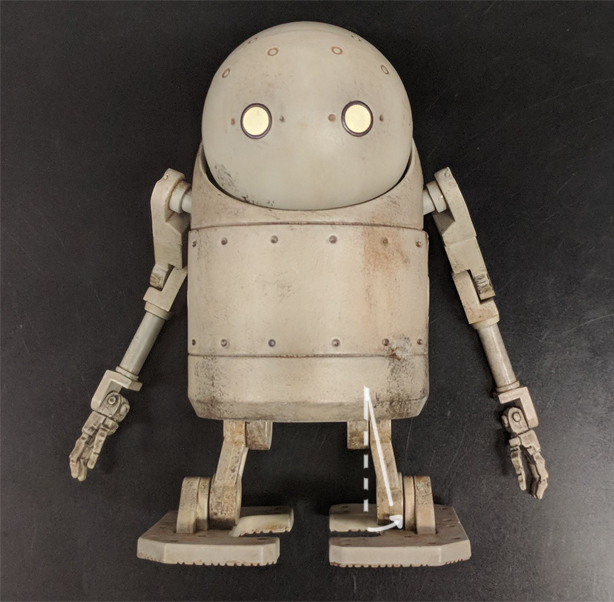

以前に書かせてもらったUIの記事に続いて、本作については2回目のブログ執筆ですが、この度めでたく2Bのオマケとして機械生命体のフィギュアが発売されたことで、記事公開の運びとなりました!

▼NieR:Automata BRING ARTS

http://store.jp.square-enix.com/category/NIER_BA

マニアックな話も入ってきますが、なるべくわかりやすくなるよう図やフィギュアの写真も交えて機械生命体のデザインについて解説していこうと思います。

■機械生命体のコンセプト:形にするまで

コンセプトをデザインするにあたって、まずディレクターのヨコオさんから以下の方針が提示されました。

・女性にも親しみやすくかわいいデザイン

・キャラクター性を感じるアンバランスさ

・汚くレトロで武骨なデザインライン

・デザインの統一性を考えたユニット構造

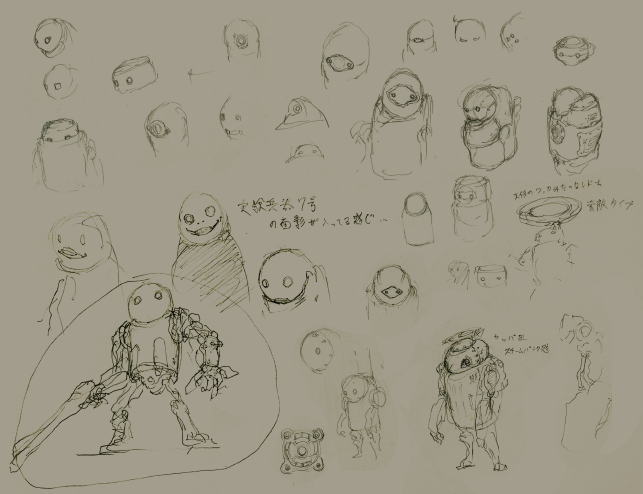

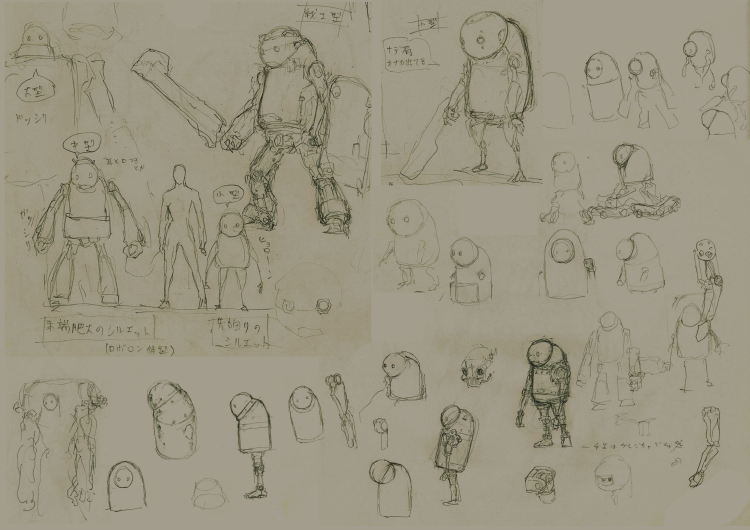

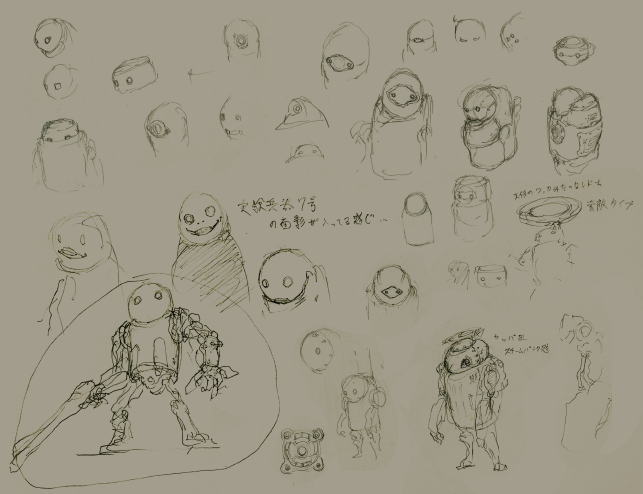

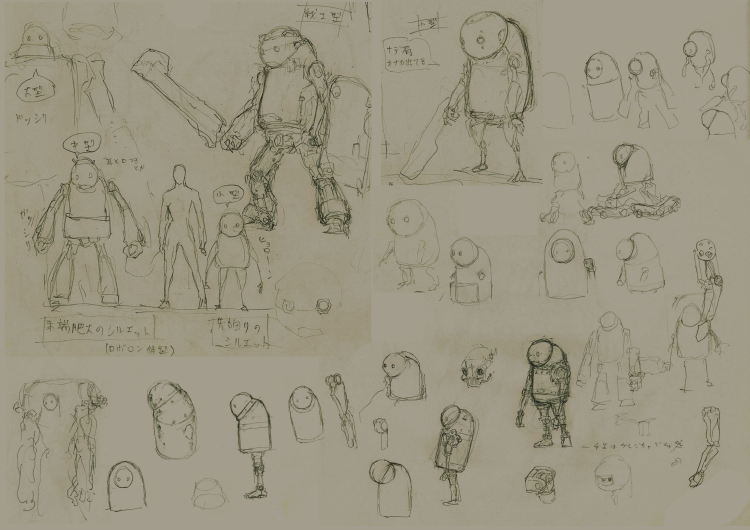

これらを元にスケッチを始めましたが、ニーアらしいデザインというには物足りなく、なかなか自分の中で納得できるものができませんでした。

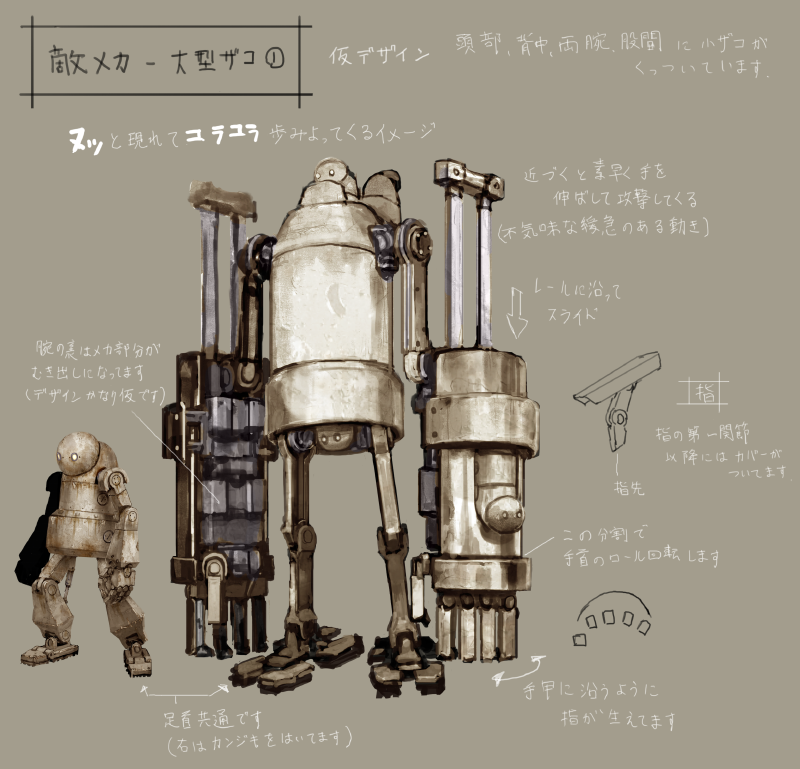

そこで「前作のデザインはあまり意識しないでほしい」と言われていたものの、前作で印象深かったエミールをモチーフとしたシルエットでデザインをしてみました(図左下)。

このデザインは自分でもかなりしっくりきていましたが、ヨコオさんや周りのスタッフの食いつきも段違いで一発OKが出ました。

余談ですが、この時点で自分が考えていた機械生命体がエミールに似た姿である理由は「収斂進化(しゅうれんしんか)」のようなイメージでした。

収斂進化とは、全然違う系統の生物が似通った姿になることがあるという自然界の現象です。厳密な意味とは若干異なりますが、ニーアの世界で最強の兵器を作ろうとしたら、あの形が最も適していた、という理屈です(※あくまでデザイン時のイメージです)。

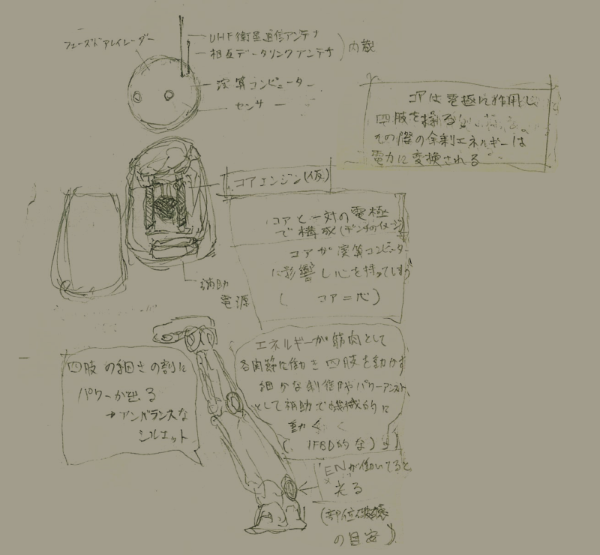

他にも駆動方式や技術設定、製造方法など勝手に色々妄想していました。これは個人的な楽しみでというのもありますが、デザインをまとめやすくなるので自分の中では大事なプロセスです。

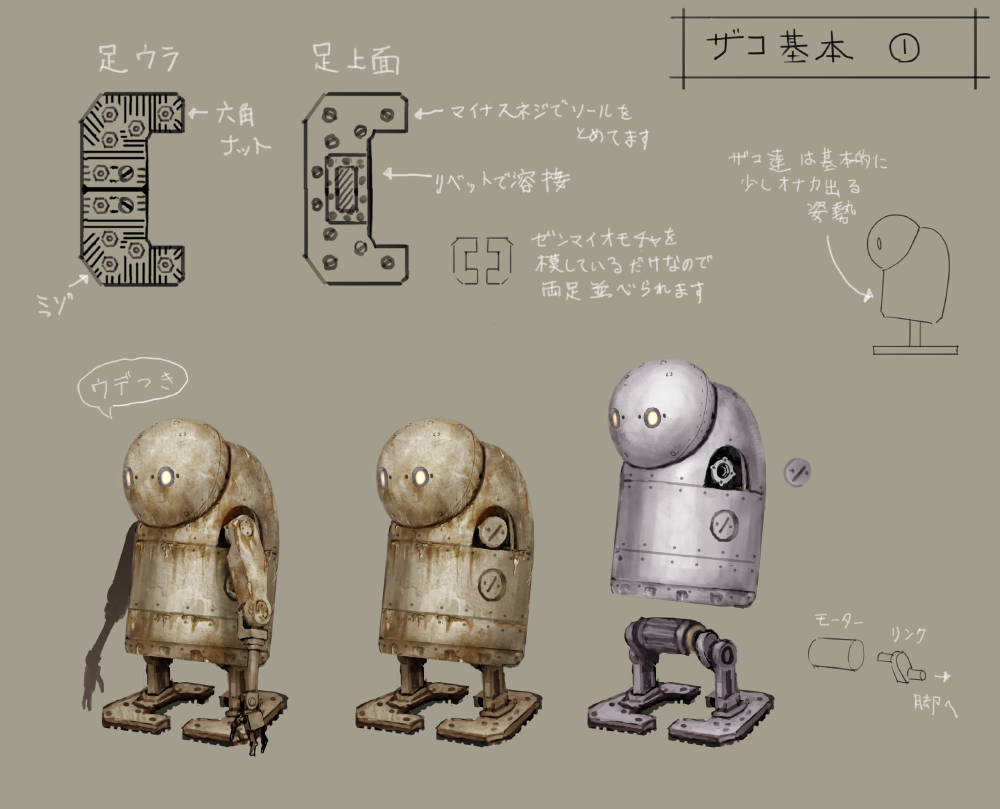

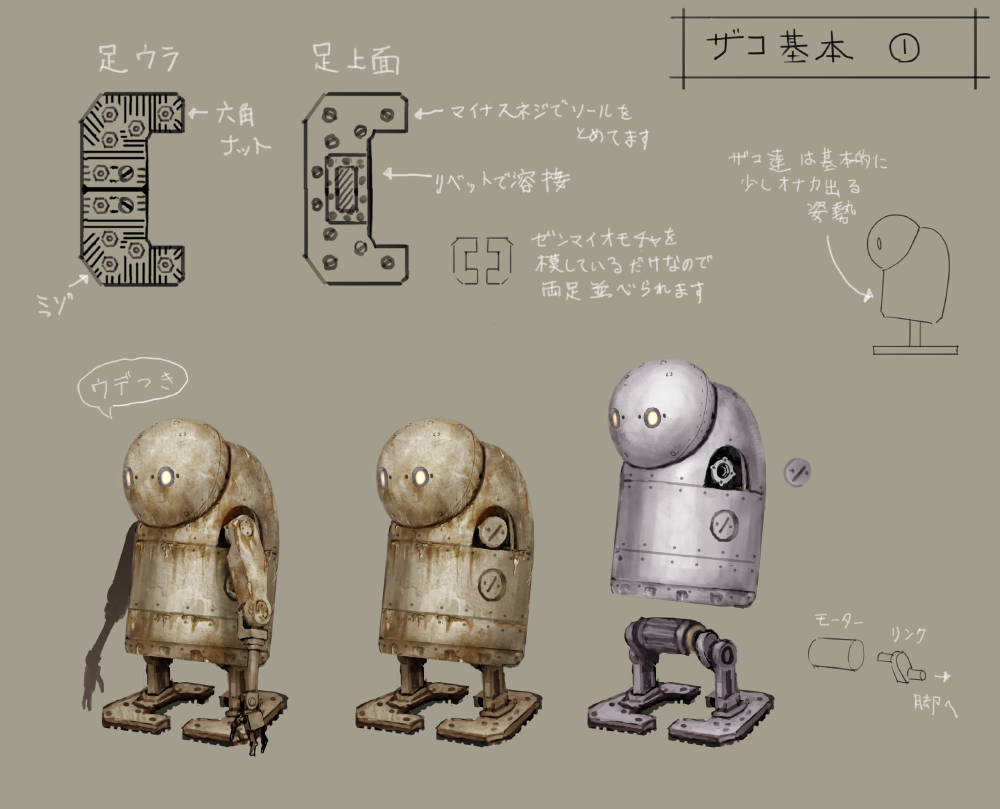

■機械生命体のコンセプト:発展と洗練

最初のスケッチをもとに、かわいらしさやキャラクター性を立たせるため、更に自分の中で次のような目標を立て、デザインをまとめていきました。

・子供でも描ける記号的な特徴

・わかりやすいシルエット

途中、口や耳のような要素を入れたデザインも描いていましたが、最終的にはキャラクター性を引き立たせる「シンプルな引き算のデザイン」にするべく、要素を取捨選択し必要最低限の要素でまとめました。

結果的には、シンプルにしたことでかわいらしく見えたり不気味に見えたり、場面によって様々な表情を持たせることができたと思います。

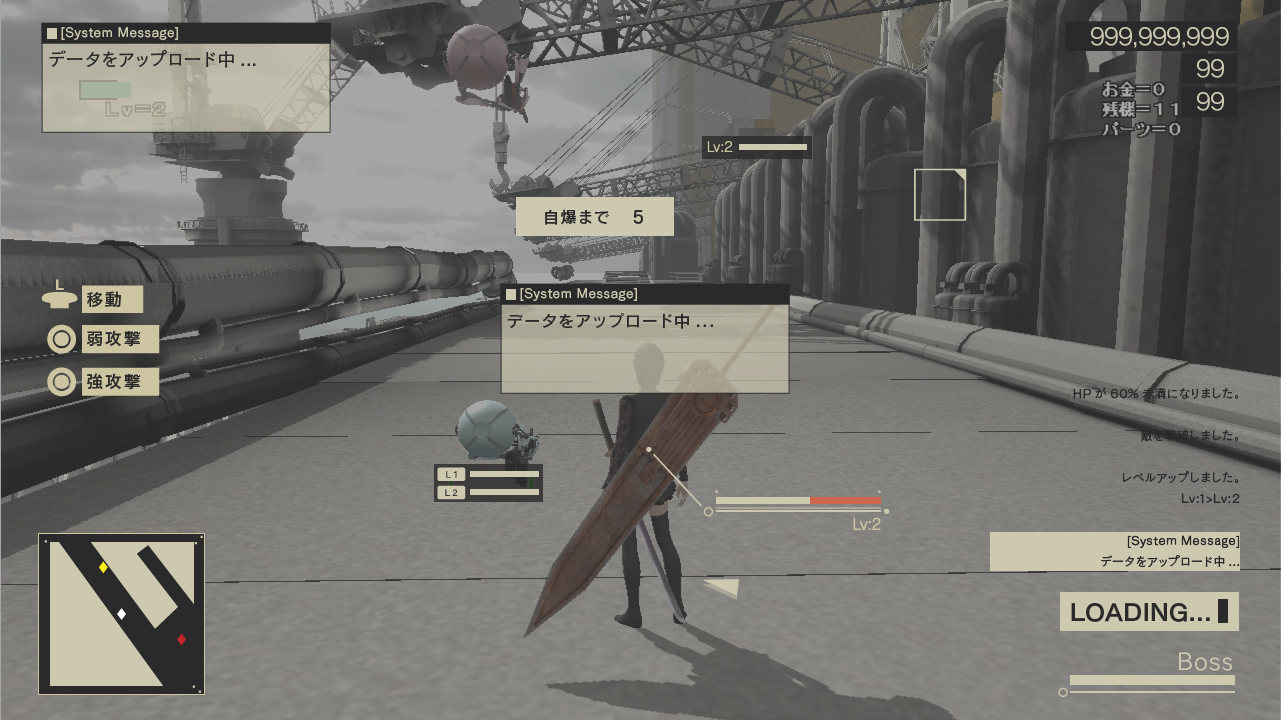

ちなみに、これのしばらく後にデザインすることになるUIにも、この「引き算のデザイン」の方針が活かされています。

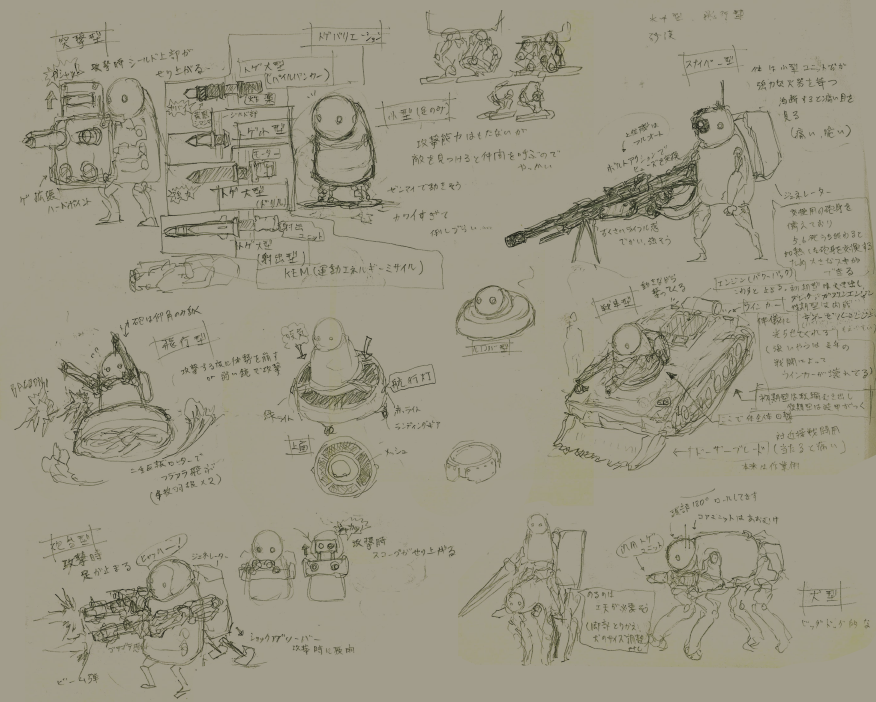

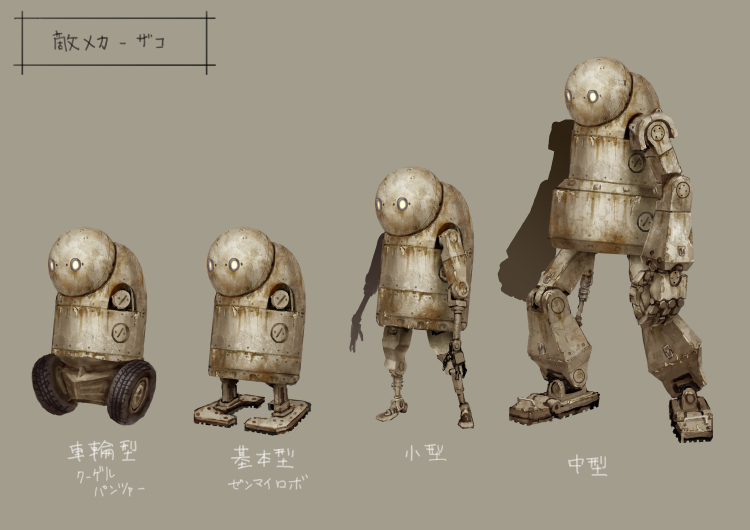

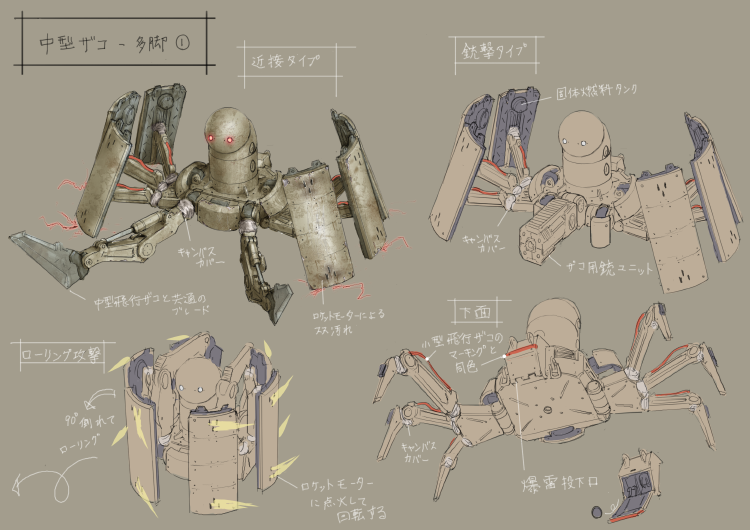

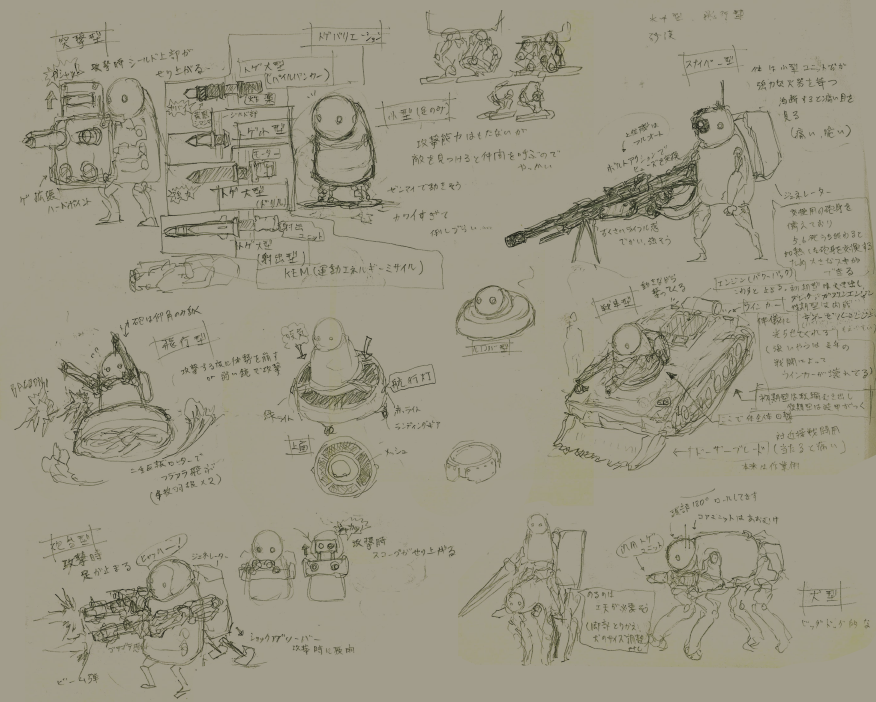

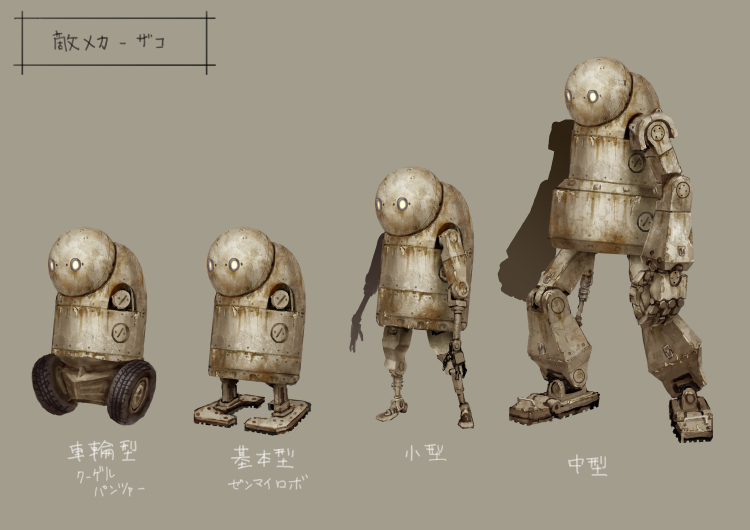

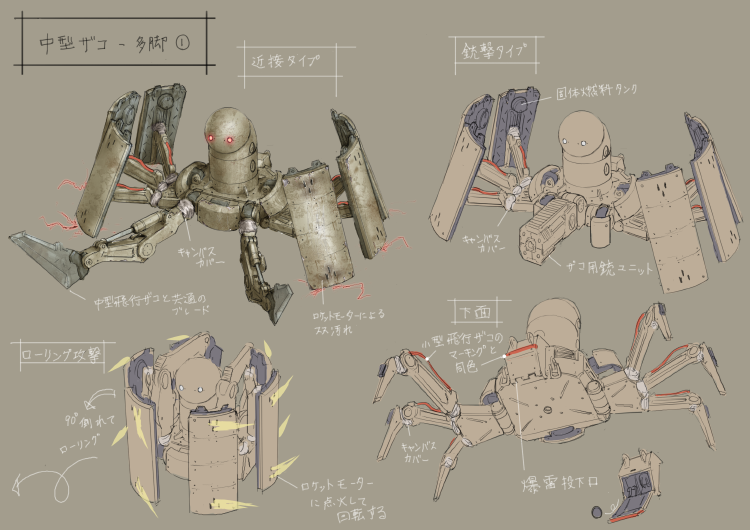

OKが出たデザインをさらに詰めるため、ユニット構造を活かした敵バリエーションのスケッチも描いていきます。

これらのスケッチも好評で、設定や遊びの話で色々盛り上がり、そこで出た話が実際のゲーム中にも反映されていたりします(このくらいのタイミングがゲーム作りで一番気楽で楽しい時期かもしれません)。

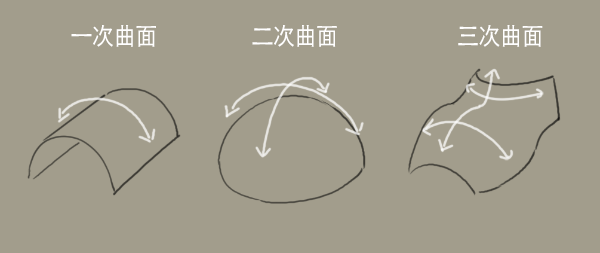

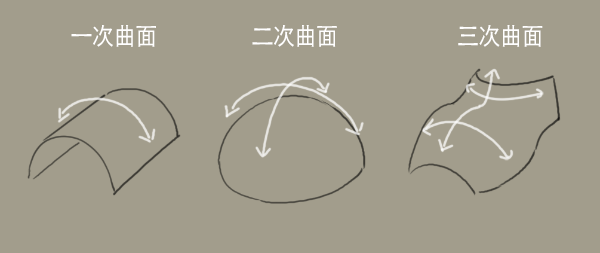

一つだけヨコオさんから注意が入ったのは「三次曲面などの複雑な立体は禁止」という点でした。

これは「レトロなデザイン」と「独自性のあるデザイン」のために必要と説明されましたが、単調な立体になりやすいため、聞いたときは思わず「なかなかの無理難題を仰る……」と心の中で呟いてしまいました……

後の章で説明しますが、様々な工夫を凝らすことでシンプルながら魅力的な形状に仕上げることが出来たと思います(これが機械生命体のデザインで一番難しかった点です)。

■機械生命体のコンセプト: キャラクターとしての完成度の追求

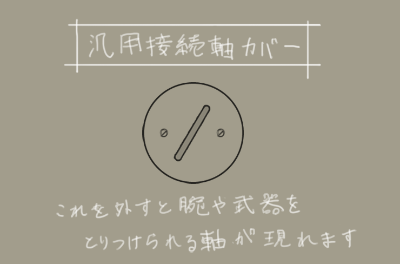

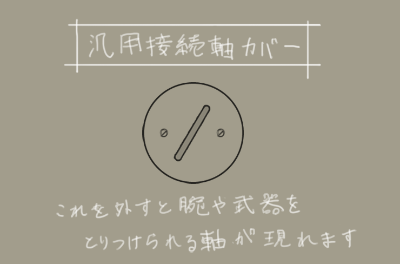

本デザインとして仕上げるにあたり、機体の各所に「特徴的なネジのディテール」を取り付けています。

このネジが付いているだけで機械生命体に見える、という一種の記号になると考え設定しました。加えて、このネジ穴には武器類を取り付けられるので、ユニット構造であることを強調する役割もあります。

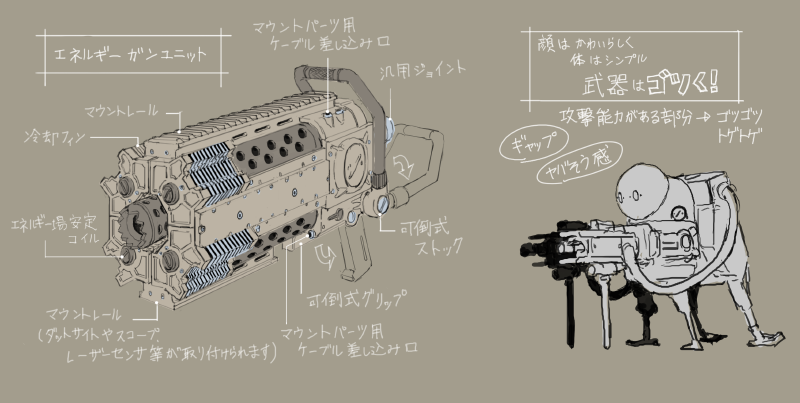

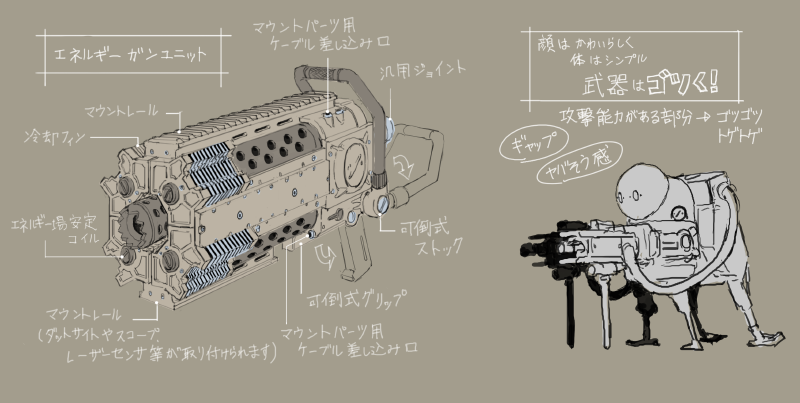

武器類は、シンプルな本体とのギャップが出るようにゴツゴツした見た目でデザインしました。かわいらしい顔でも攻撃的な武器を持っていることで、敵らしさや不気味さを表現できれば、と考えてこの方針を立てています。

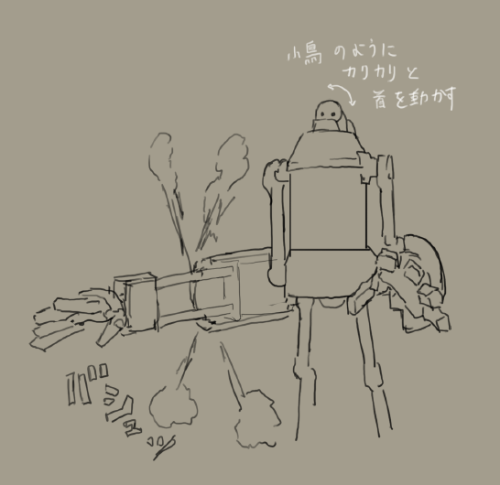

デザインを考える上で、ゲーム中のアクションについても想いを巡らせていると、キャラクター性をさらに引き立たせる動きを思いついたので、デザイン画に描き込んでいます。

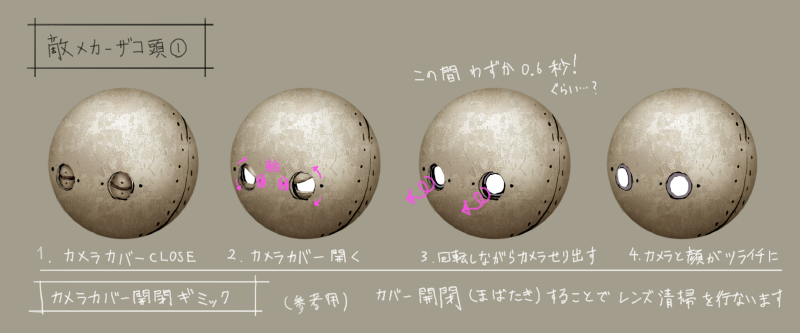

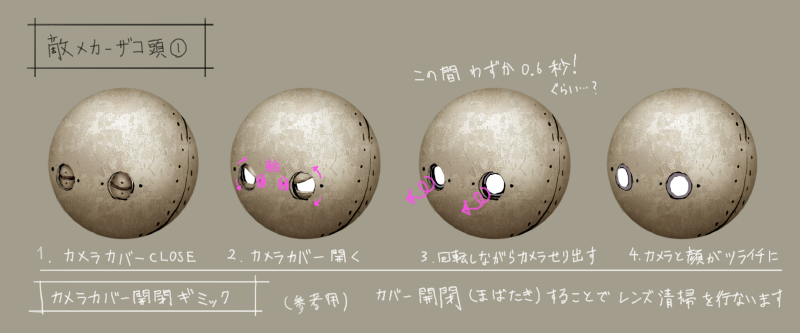

・まばたき(設定的にはカメラカバーの開閉)

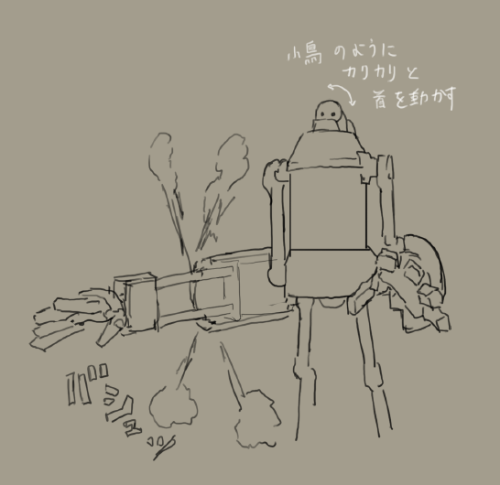

・小鳥のような首の動き(かわいらしくもあり、薄気味悪さもある動き)

これらの動きが加わることで、無機質な身体を持ちながらも生物的な柔らかい印象も持つ独特のキャラクター性を生むことができたのではないかと思います。

デザインに加えて、ヨコオさんによる性格付けやセリフも合わさることで、ただの敵キャラクターに収まらないほどの人気が出たのではないでしょうか……(想像以上の人気に自分でも驚いています)

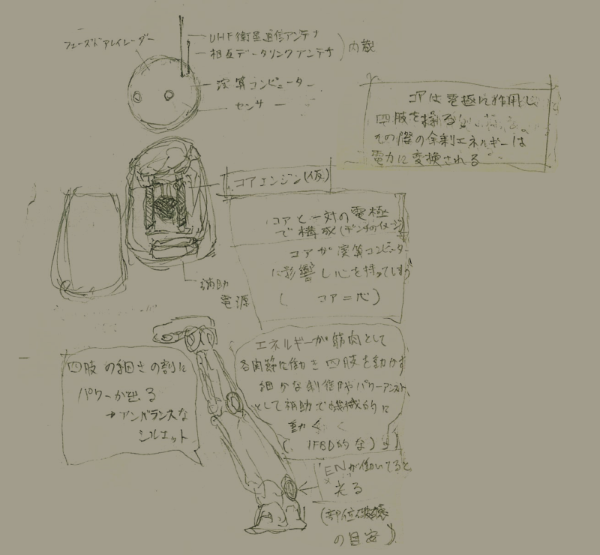

■細部のメカ的なこだわり

上記のコンセプトで親しみやすいキャラクターとして確立できたので、細部はメカ好きならではのこだわりを盛り込もう!と割と好き放題にデザインさせてもらいました。(一応、世界観の説得力アップや画面の密度感に貢献する、という建前もありましたが……)

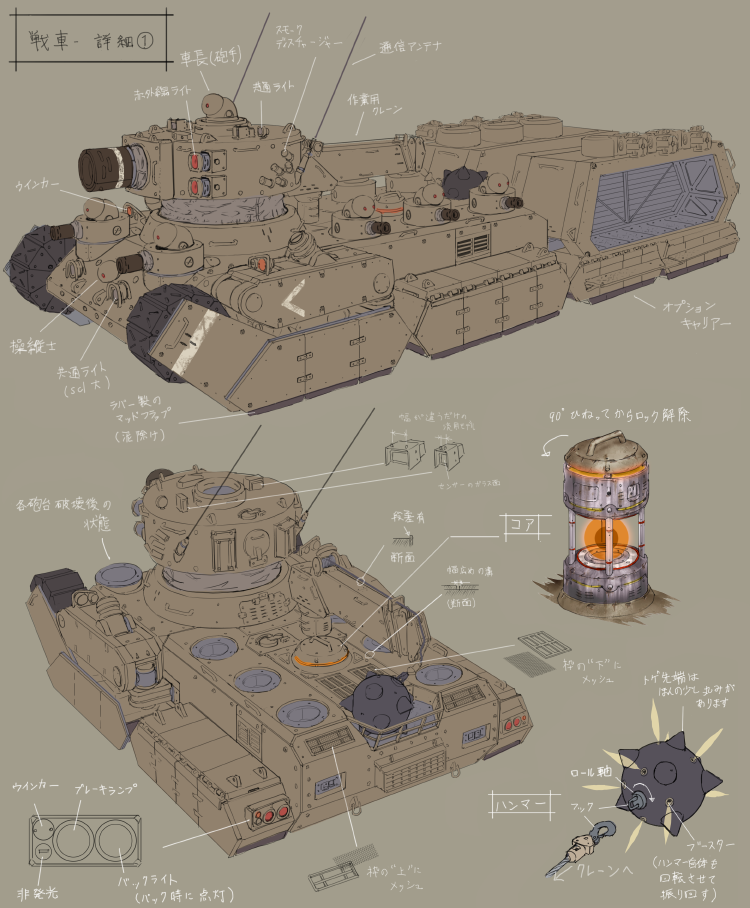

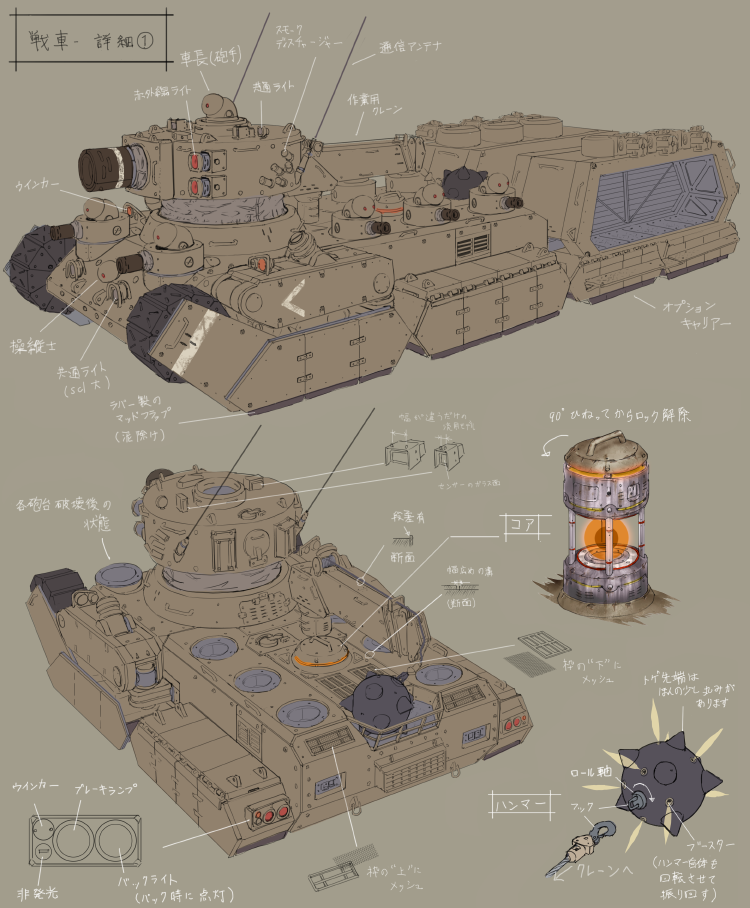

□現実の機械や兵器をモチーフに取り込む

機械生命体の設定は、『宇宙人が作ったため高い技術を持つものの過去の人類の文化を模倣している』ということだったので、表面的には『第一次世界大戦頃~現代レベル』がごちゃ混ぜになったイビツな技術体系で製造されたものとしました。

さらに、イビツな感じを出しつつ説得力を持たせるため、実在する特殊な用途の変わった機械や、珍兵器と呼ばれるような独特の設計思想で作られた兵器を参考にしました。

これにより、いろんな機械や兵器モチーフを取り入れるという自分の欲望を叶えつつ、キャラクター性の強い特殊なシルエットやギミックを作ることができたと思います。

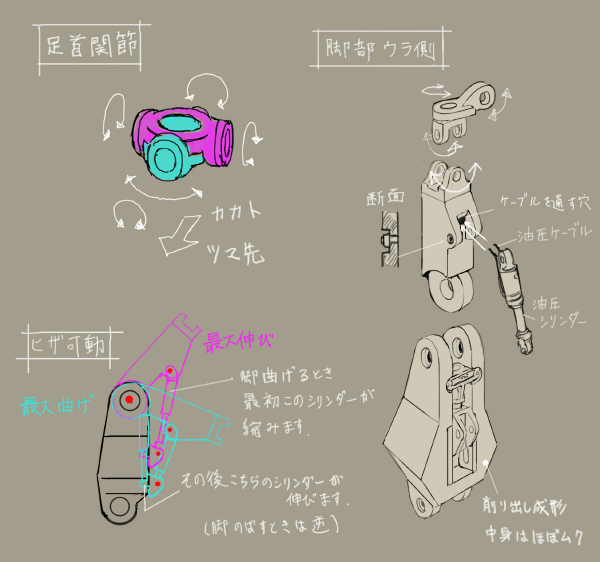

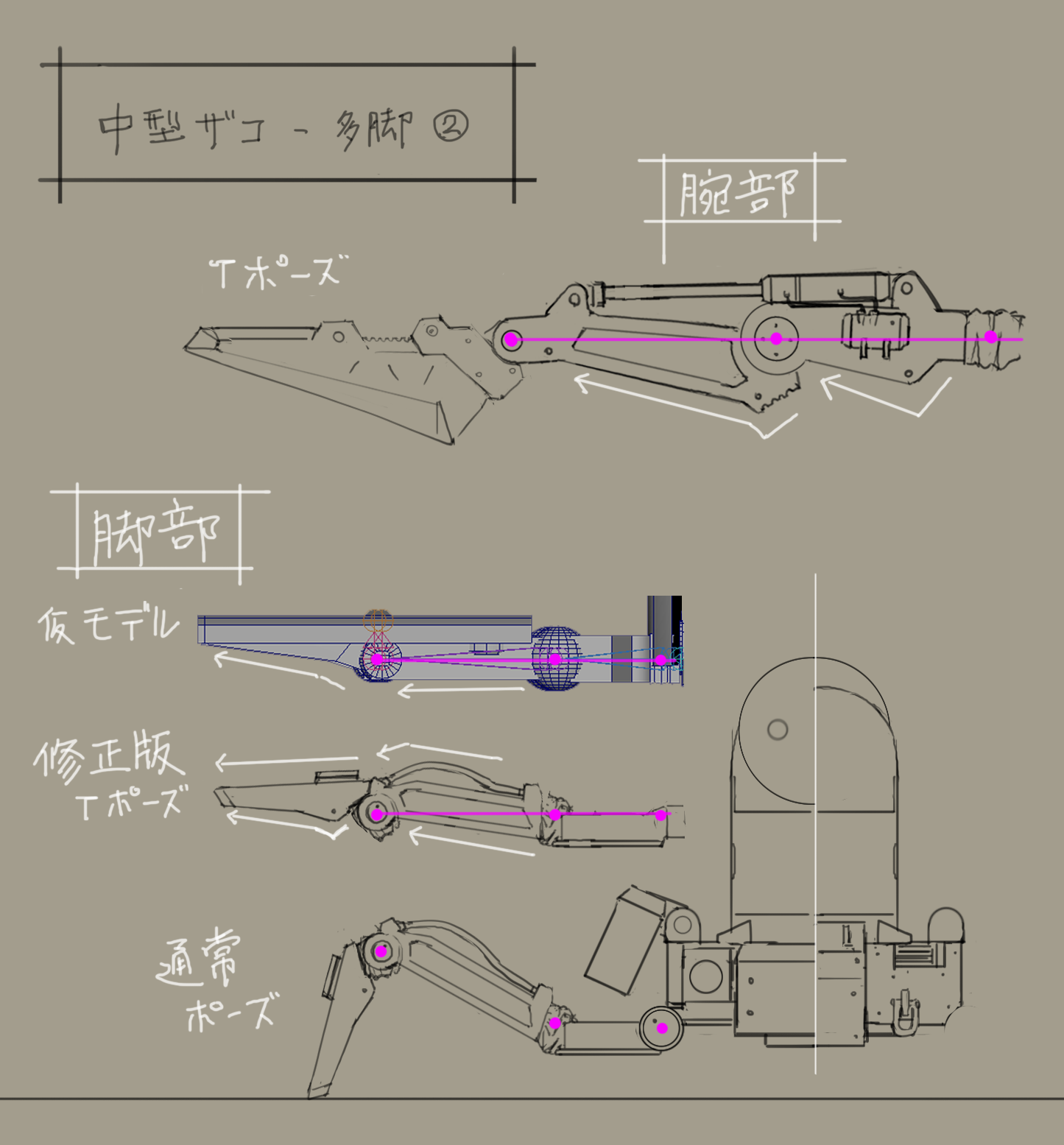

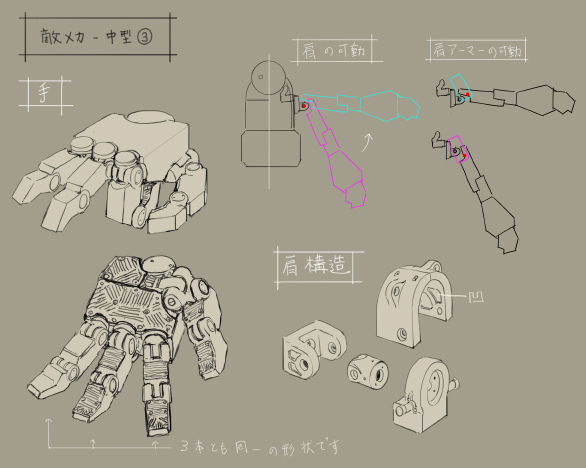

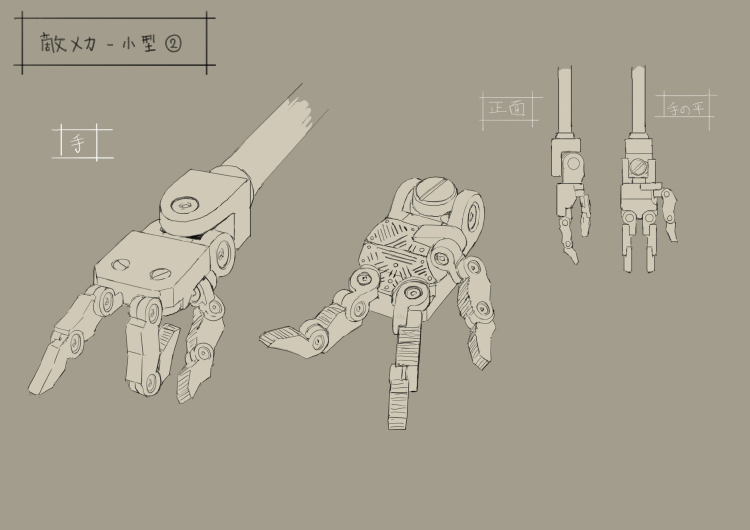

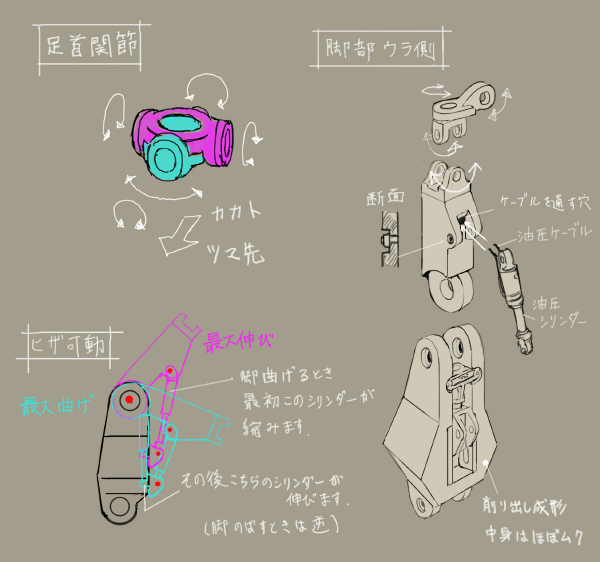

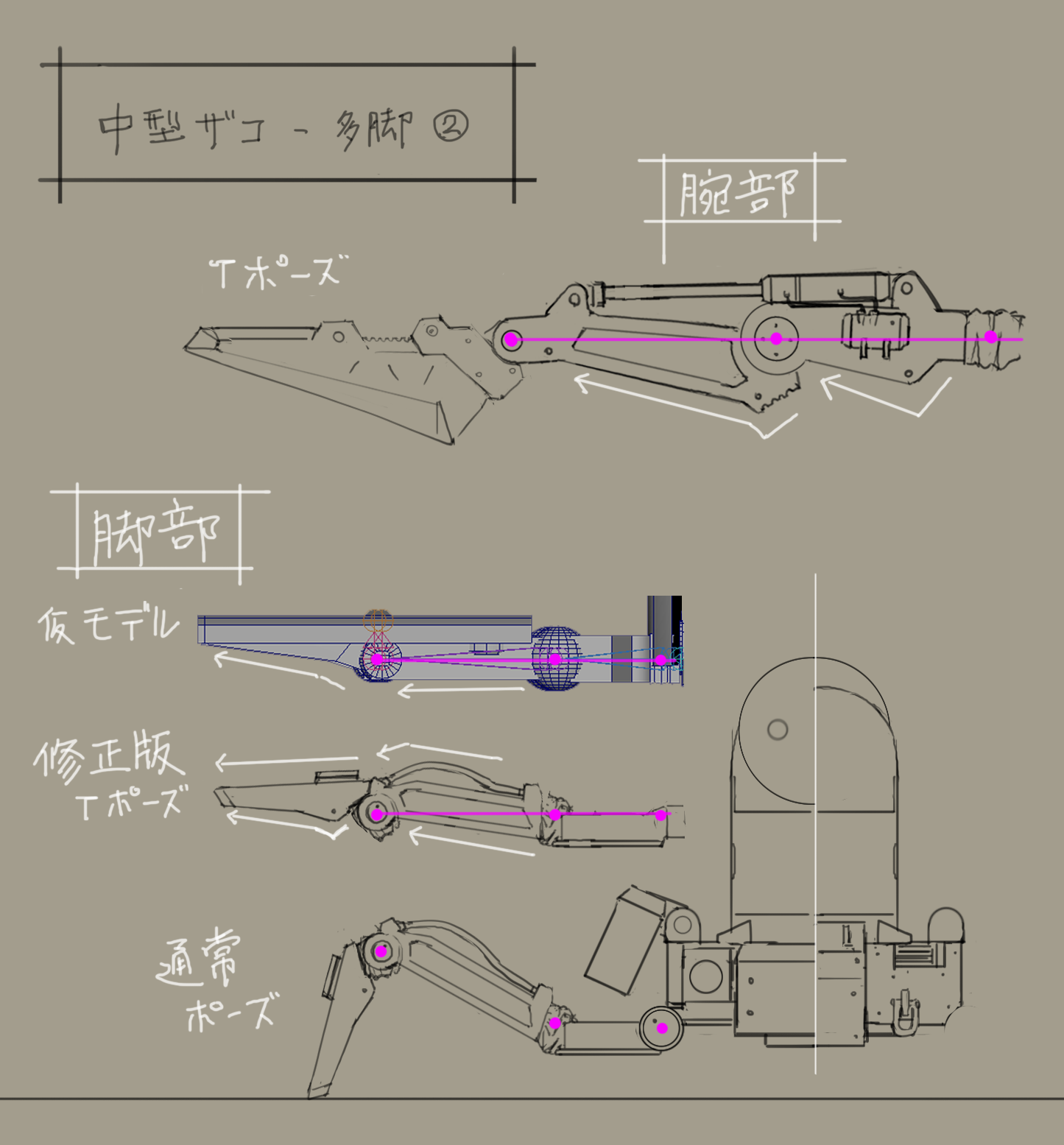

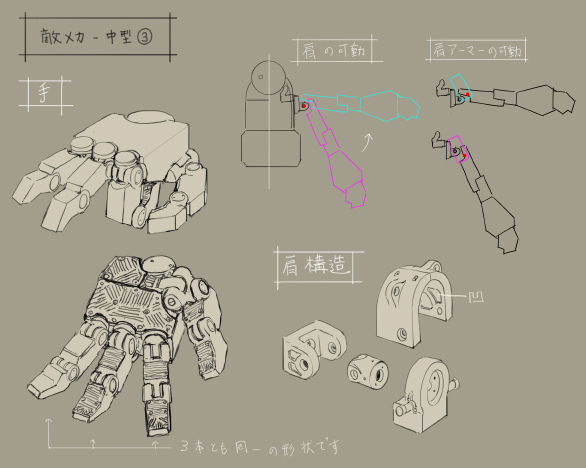

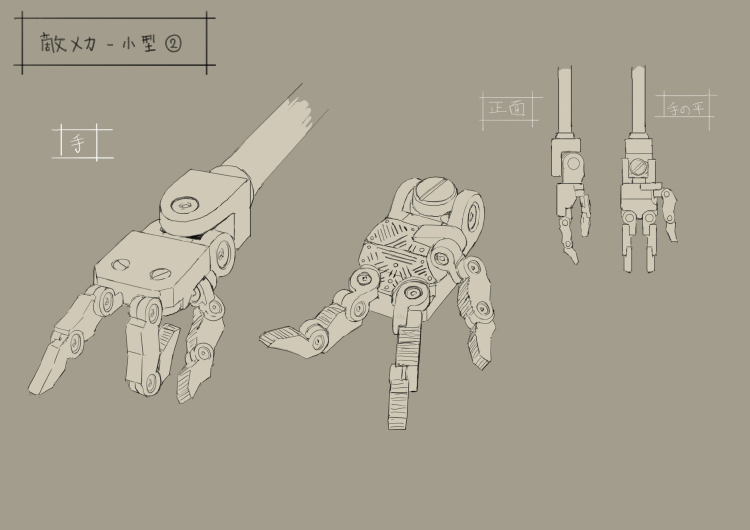

□関節構造のこだわり

“ロボットのデザインは関節構造との戦いである”と言われる(持論)くらい、ロボットのデザインにおいて重要な関節についての解説をしていきます。

関節は以下の2つのコンセプトを掲げてデザインしていきました。

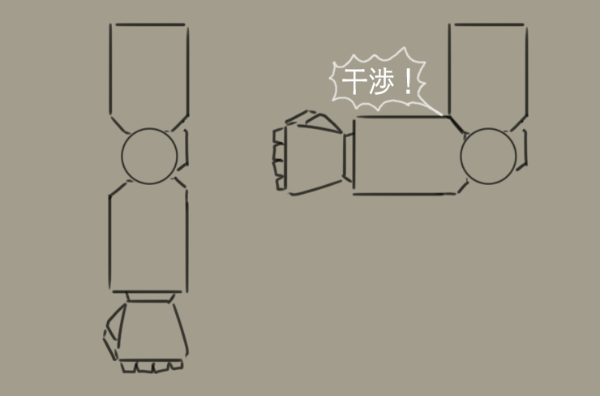

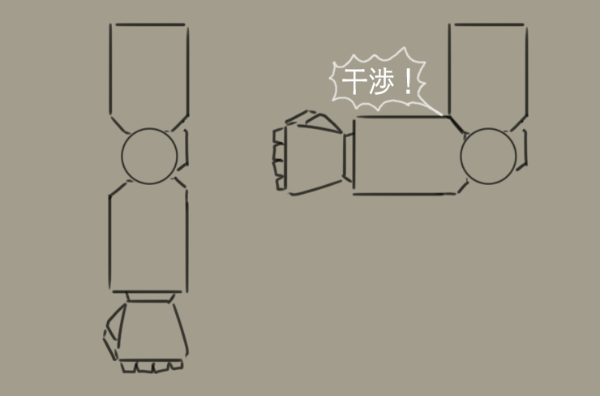

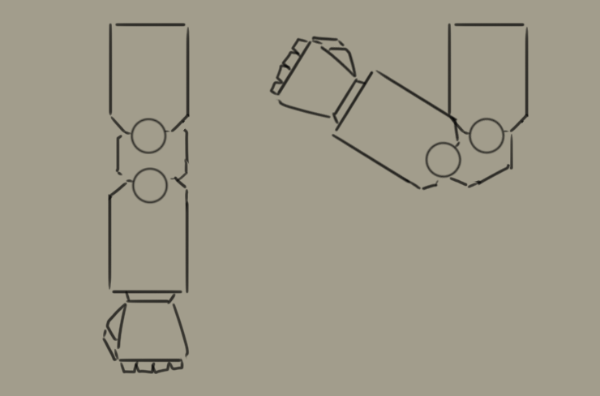

1:一軸オフセット関節による高い可動性

多くのロボットは人間のように柔らかい体ではないため、一軸の関節だとパーツ同士が干渉しやすく可動範囲に制限が出ます。

そこで世のメカデザインでは、下図のような『二重関節』を用いて可動範囲を確保していることが一般的です。

今回採用した『一軸オフセット関節』は、関節位置をずらすことで一軸ながらも干渉を少なくし高い可動範囲を得る構造です。

一軸オフセットは構造がシンプルなので、レトロな機械生命体にふさわしいと考え採用しました。また、シンプルなので強度や整備性に優れているところも兵器のデザインとして嬉しいポイントですね!

ちなみにこれはモーションを作る際にも二重関節に比べれば作りやすいので、ゲームのメカデザインとしても相性が良い構造になっています。

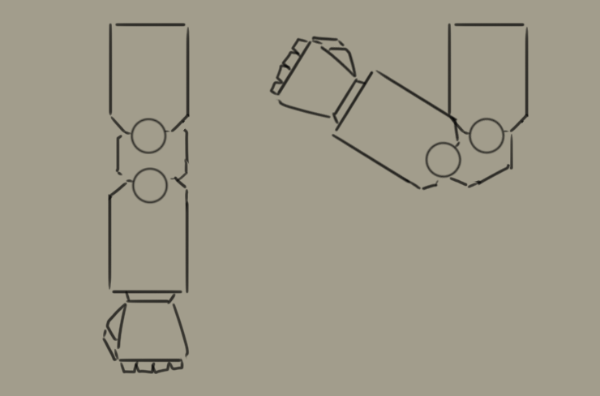

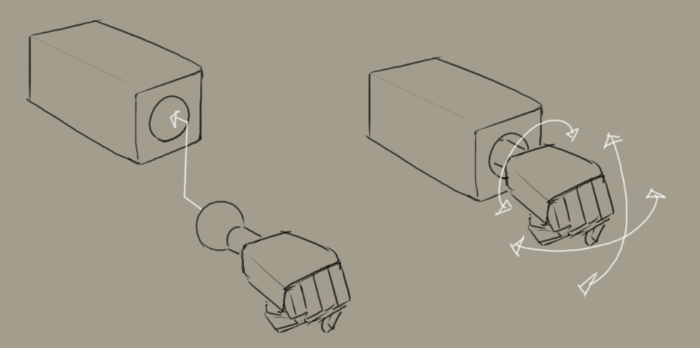

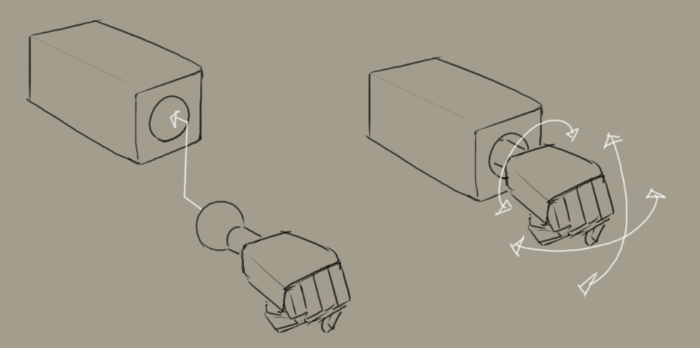

2:一軸の組み合わせ関節

肩や股関節、手首など様々な方向に曲がる関節は、一般的には下図のようなボールジョイントで処理されることが多いです。

今回はボールジョイントではなく、一軸関節を複数組み合わせて多方向へ可動させる構造を多用しています。現実のロボットや重機などもこういった構造になっていることが多く、機械らしさを強調するために採用しました。

ただ、モーションとしては作りづらく、アニメーターの方から顰蹙を買ってしまったので前者の構造とプラマイゼロに……

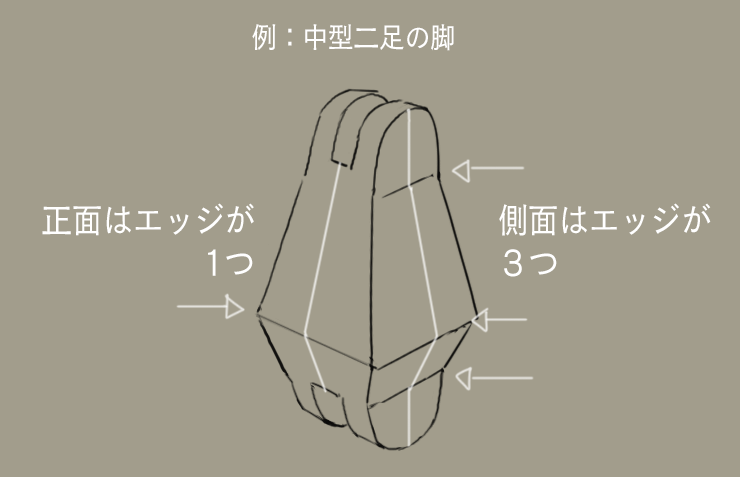

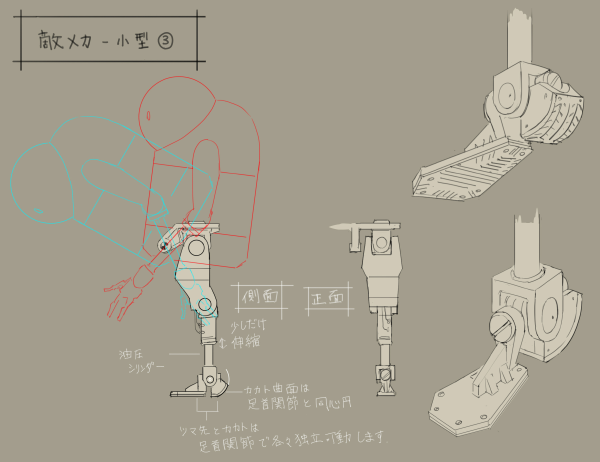

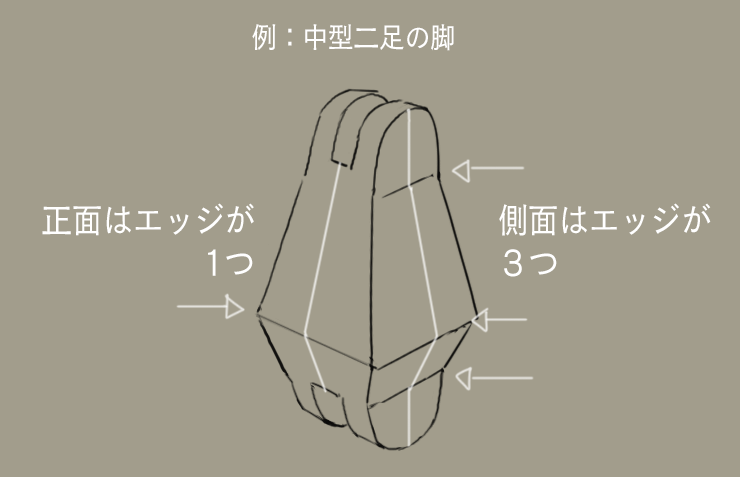

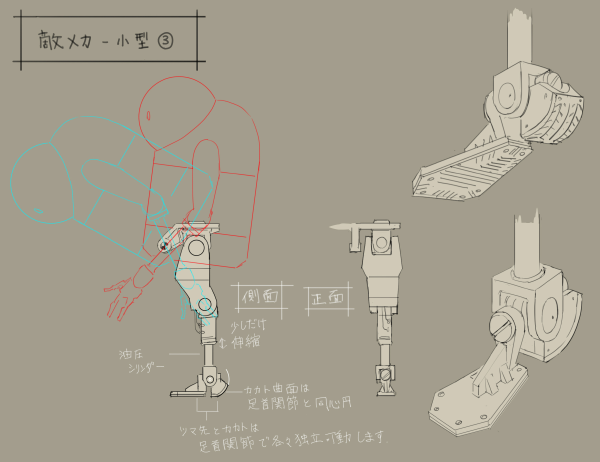

□シンプルながら凝った面構成

前述したように「三次曲面禁止」を言い渡されてしまい途方に暮れかけましたが、これまでの人生で見てきた様々なメカや工業製品の記憶を駆使して、大きく二つの工夫を考えました。

1:折れの箇所をずらした構成

正面と側面で折れ目がつながらない箇所を設けることで、見る角度によって印象が変わる形状をいくつか取り入れています。これによりパッと見シンプルな形状ながら、三次曲面並みの情報量をもつ立体に仕上げることができたと思います。

2:くびれを意識した色気のある形状、人体の流れを意識した立体

メカといっても直角や水平ばかりで構成すると味気のない形になってしまうので、きっちりした平面や曲面でありながら様々な角度で組み合わさるように構成していきました。

形の作り方として、シルエットにリズムが生まれるようなくびれや、人や生物の体の流れを意識した構成にすることで、生理的に落ち着くような形状になるようデザインしています。

□足裏や手の平の滑り止め用のミゾ

これも地味ですがかなり意識して取り入れていた要素です。地面を踏ん張る足裏や物を持つ手の平に、多方向へのグリップが働くよう全方向に伸びた複雑なミゾのパターンを入れています(靴の裏のミゾが複雑な理由と同じですね)。

特に小型短足タイプは、足が大きく倒れた時に足裏がかなり目につくので、こだわって情報量を増やした甲斐があったとホッとしています。

■オマケ:一部敵デザインに対するコメント

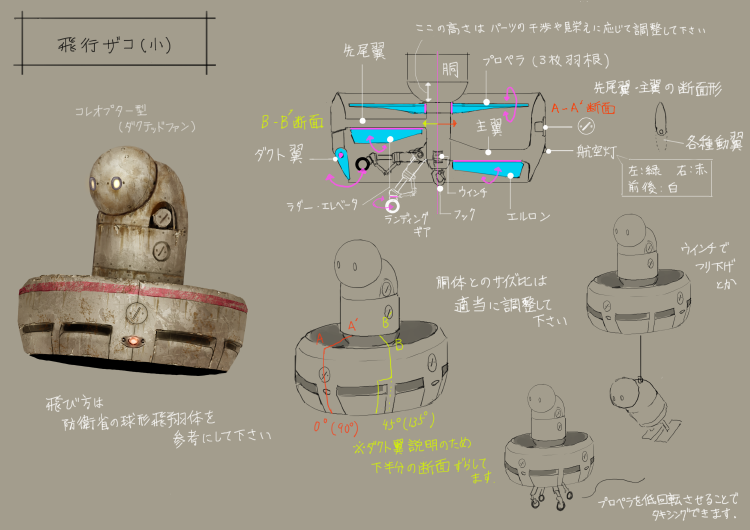

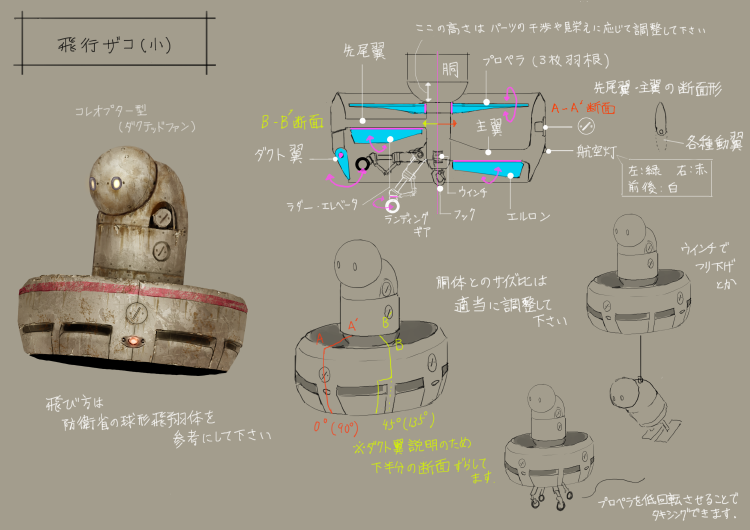

□小型飛行

飛行タイプは現実の航空機や飛行ロボットの技術を参考にして、実際に飛べそうな構造を意識しています。

ゲーム中ではクラゲのようなふわふわとしたかわいらしい動きがつき、理屈を固めて作ったデザインが有機的に作用したことに一人喜びを覚えていました……

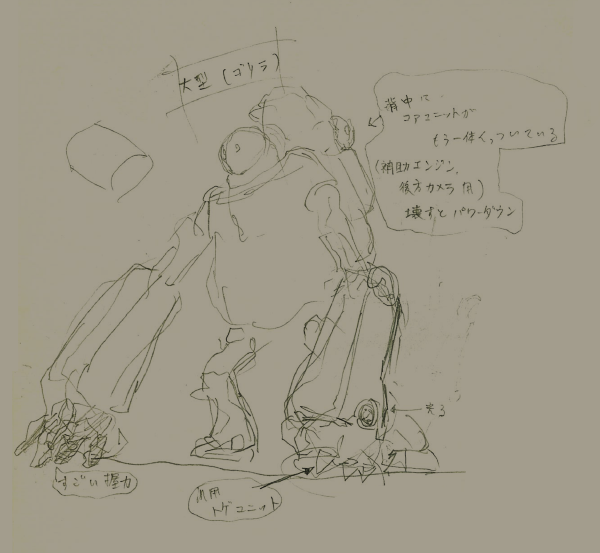

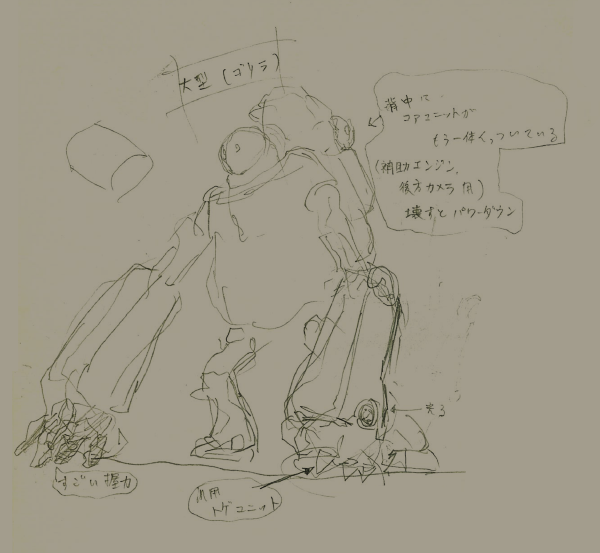

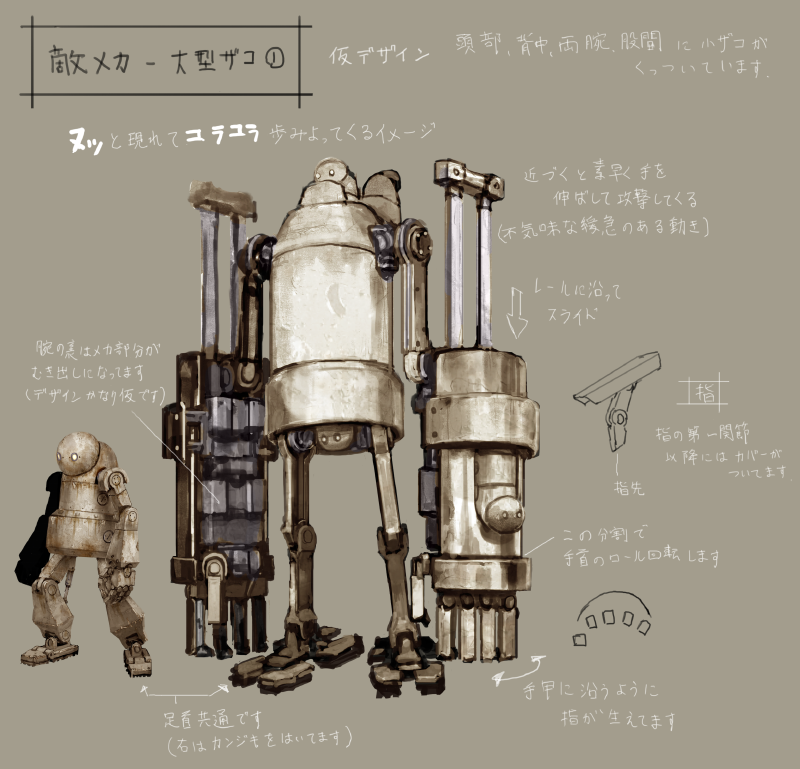

□大型二足

最初は力強いイメージでゴリラのようなシルエットでデザインしていましたが、ゲーム中の攻撃を想像すると野蛮で激しいアクションがイメージされ、ゲーム全体の退廃的な雰囲気にそぐわないのではないかという懸念が生まれました。

そこで大きく印象を変え、巨体でユラユラと歩く不気味なイメージを軸にしてデザインしなおしています。

おかげで制作発表時のイメージアートに使用されるなど、機械生命体の中でも象徴的なデザインになったと思います。

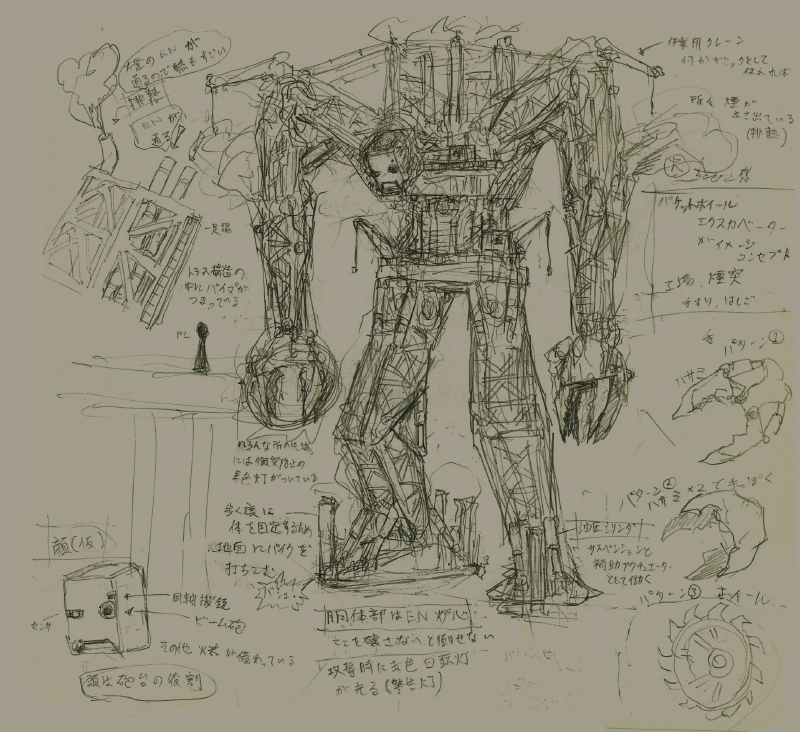

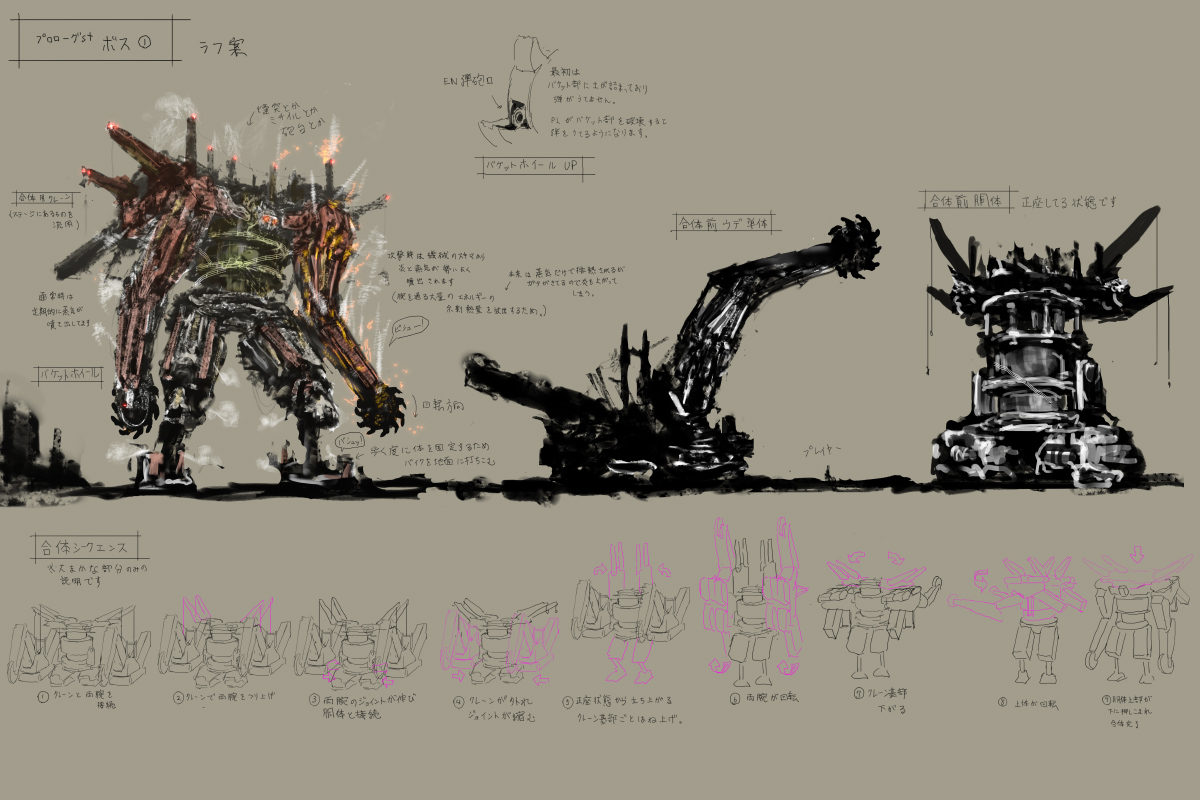

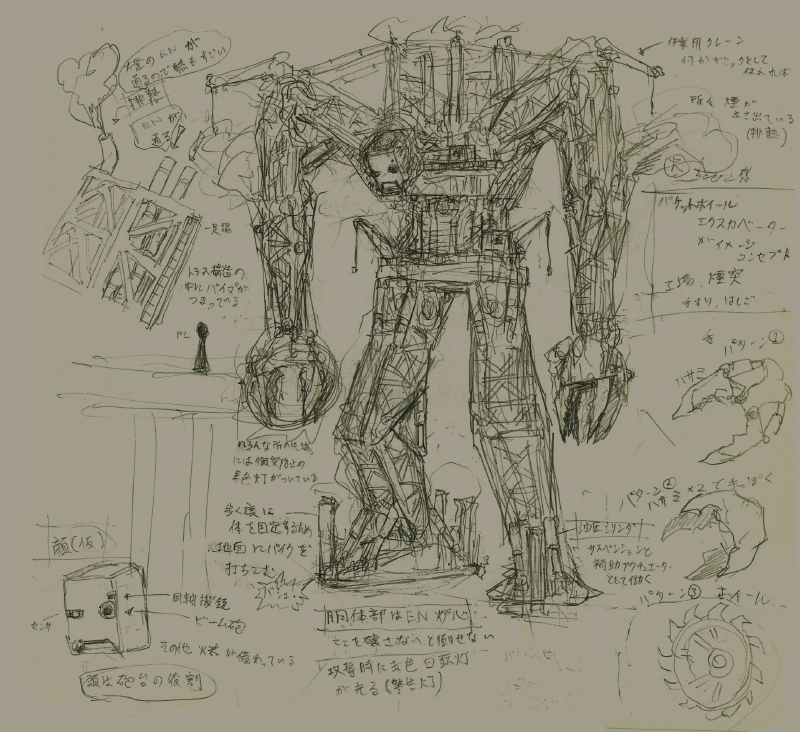

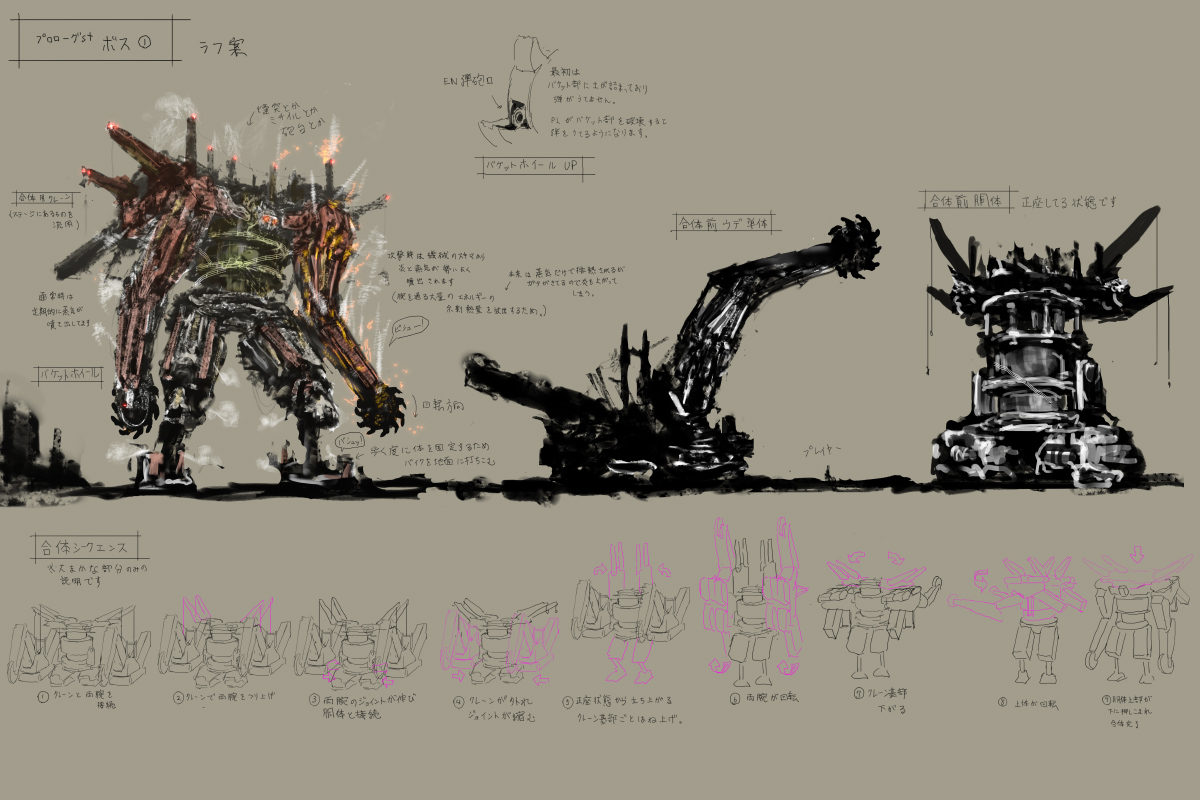

□エンゲルス

ゲーム中で初めて戦うことになるボスで、開発でもごく初期に制作した機体です。最初のスケッチでは随分みすぼらしい見た目ですが、この時点で『トラス構造の巨人』というイメージや構造・攻撃方法など、コンセプトとしては合体機構を除けばほぼ完成しています。後は、合体機構と合わせて体型やディテールを整えていったのみです。

スケッチを見せながらヨコオさんたちと話した際に合体の話が出たため、ギミック大好き人間の自分はそれはもうノリノリで合体の機構を考えました。

クレーンで両腕を引き揚げる様がまるで建物の建築工程のような合体プロセスがお気に入りです。

□ボーヴォワール

このボスは、原案担当、ラフデザイン担当、ディテールアップ担当の3人で作り上げたデザインです。自分はディテールアップを担当しました。

ボスとしてのコンセプトはラフの時点でほぼ完成しており、自分は他の機械生命体のデザインライン・密度感にあうように調整したり、モデルにする際の構造を考えたりしながらクリンナップしました。

三次曲面が使えない中で女性的なフォルムを表現するため、パーツ単体の形状ではなくパーツの組合せと配置でしなやかさを表現しています。

これらの他にも発売中の美術記録集や設定資料集には多くの設定画と妄想コメントが載っているので、興味がある方はぜひそちらもご覧ください!

■おわりに

自分はデザインの解説話を読むのが好きなので、ついつい書くのも長くなってしまいましたが楽しんでいただけたでしょうか……?

機械生命体のフィギュアはこだわりの詰まったデザインを素晴らしい再現度で立体化されているので、ぜひ手に取っていただきたいです!

既に入手済みの方は、この記事を読みながら遊んでもらえると、より一層楽しんでいただけるのではないかと思います。

NieR:Automata BRING ARTS <2B&機械生命体>

▼2B&機械生命体

▼2B&機械生命体

http://store.jp.square-enix.com/item/MNRBA01.html

また、この記事が公開されているころには機械生命体の2体セットも発売されていますので、こちらもよろしくお願いします(頼まれてもいないのに勝手に宣伝)。

こちらは豊富な武器と、小型二足に組み替えられる脚パーツがついているので、さらにプレイバリュー満載です!

NieR:Automata BRING ARTS <機械生命体セット>

▼機械生命体セット

▼機械生命体セット

http://store.jp.square-enix.com/item/MNRBA02.html

あと、今回以上にマニアックな話になることが必至の飛行ユニット編は、そちらも立体化の暁に公開できる……かもしれません(※現在そんな情報は耳にしていません……)

木嶋久善 Hisayoshi Kijima

木嶋久善 Hisayoshi Kijima

2011年にプラチナゲームズに入社。『ベヨネッタ2』『メタルギア ライジング リベンジェンス』『The Legend of Korra』(日本未リリース)『TRANSFORMERS: Devastation』(日本未リリース)のUIデザインを担当。メカ好きが高じて大学では機械工学を専攻していたという変わった経歴のアーティストで、最新作『NieR:Automata』ではUIデザインのほか、メカニカルデザインを手がけるなど幅広く活躍している。

関連記事:

『NieR:Automata』のUIデザイン

#Illustrator30_30 #Ai30th 記念連載 | Vol.21 ゲームUIデザイナー 木嶋久善

『ベヨネッタ2』のUIデザイン

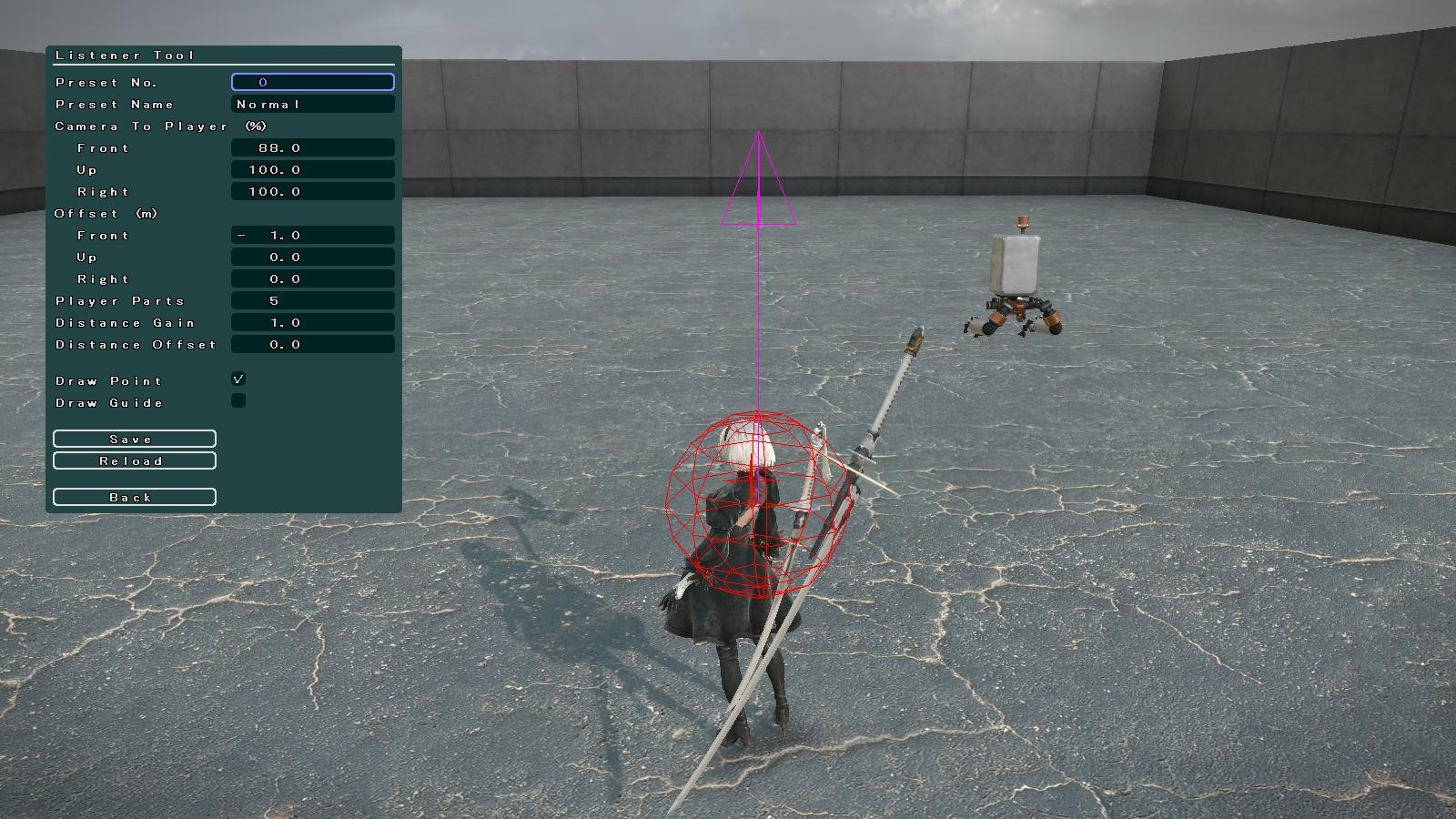

デフォルト リスナーポジション

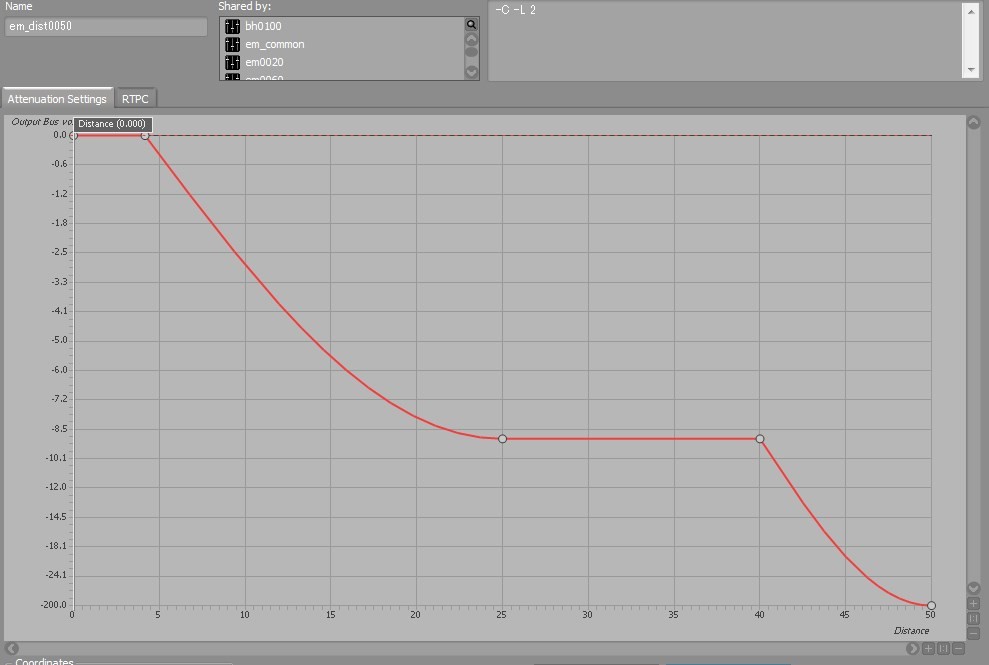

デフォルト リスナーポジション ステージからプレイヤーまでの距離

ステージからプレイヤーまでの距離 リスナーポジションをデフォルト位置からステージの中央付近に移動

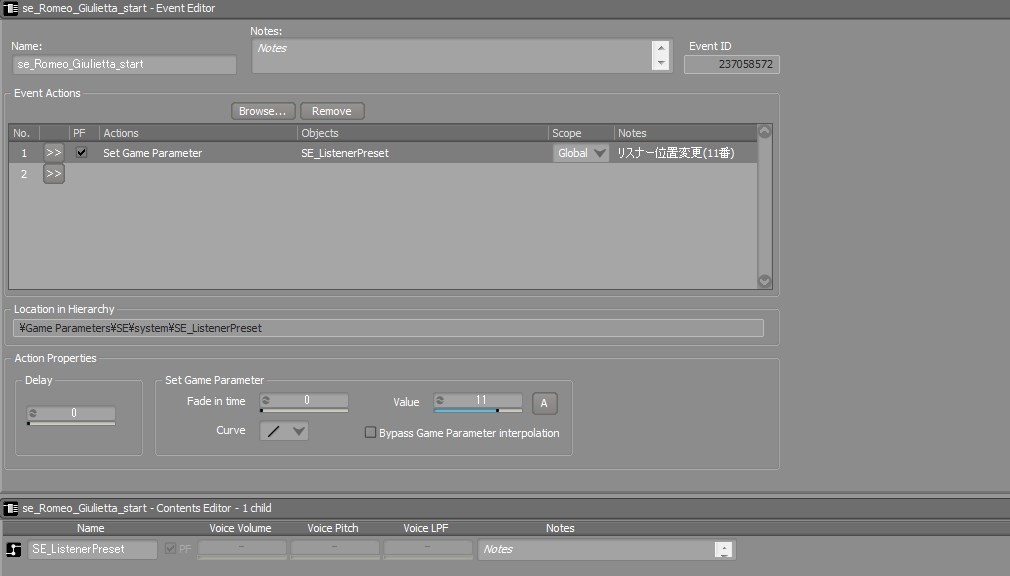

リスナーポジションをデフォルト位置からステージの中央付近に移動 上記のシーンでのWwiseEventの操作画面

上記のシーンでのWwiseEventの操作画面

プレイヤーキャラクターと、リスナーポジションとの距離

プレイヤーキャラクターと、リスナーポジションとの距離

アッテネーションへのコマンド記述の例

アッテネーションへのコマンド記述の例

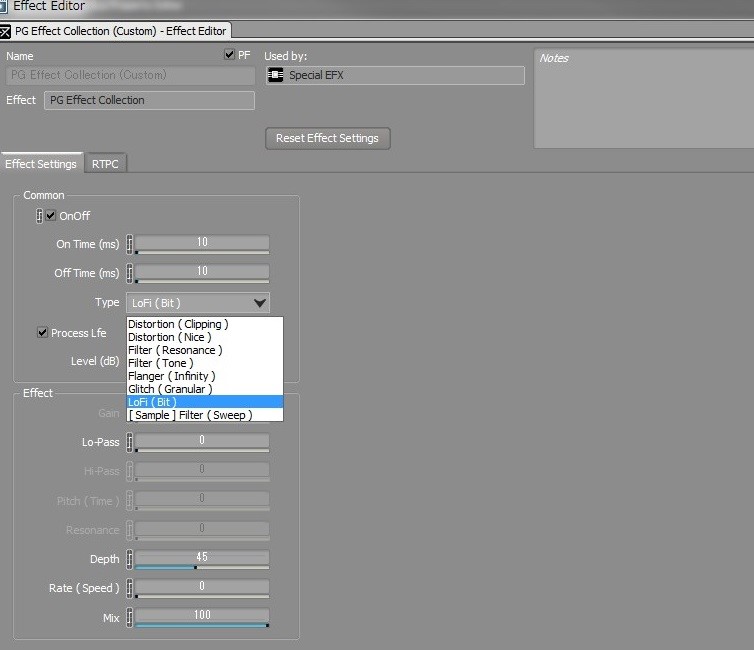

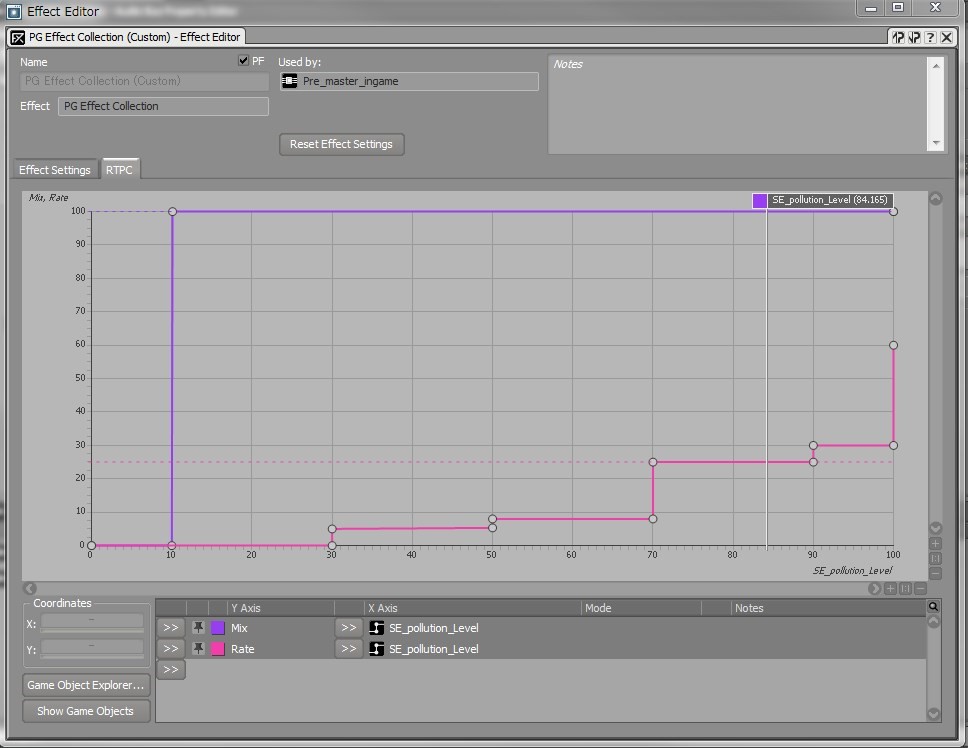

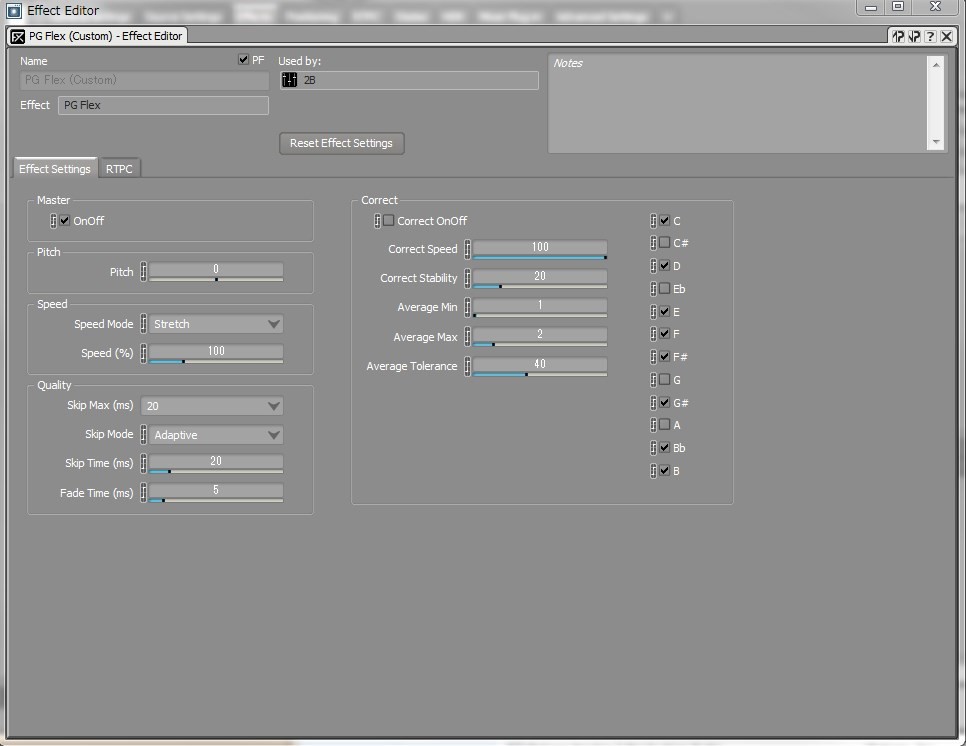

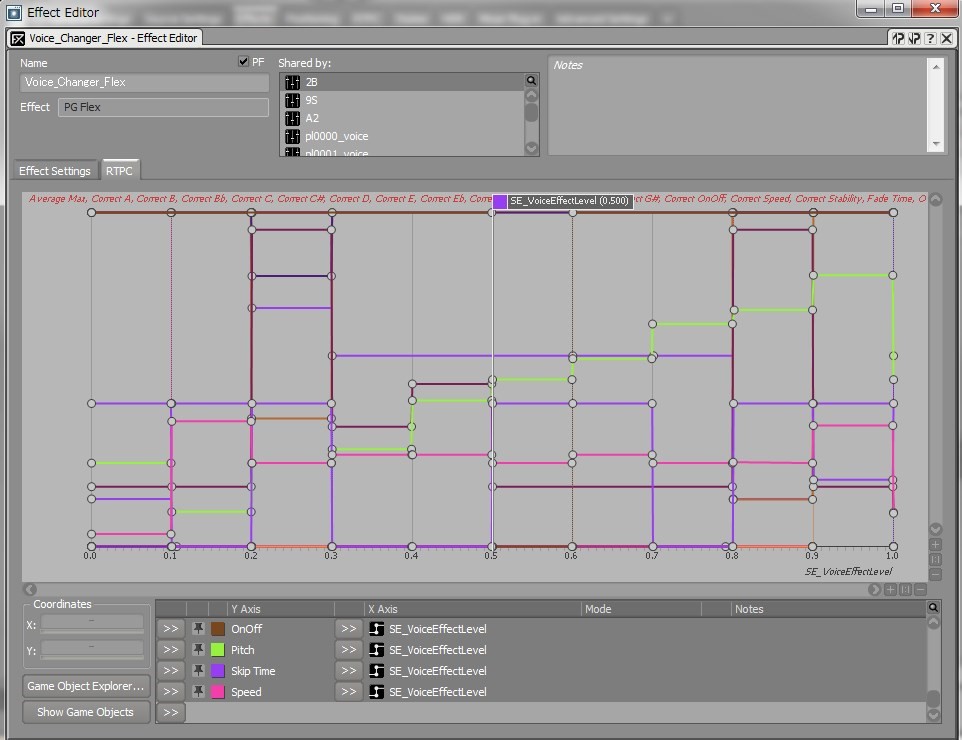

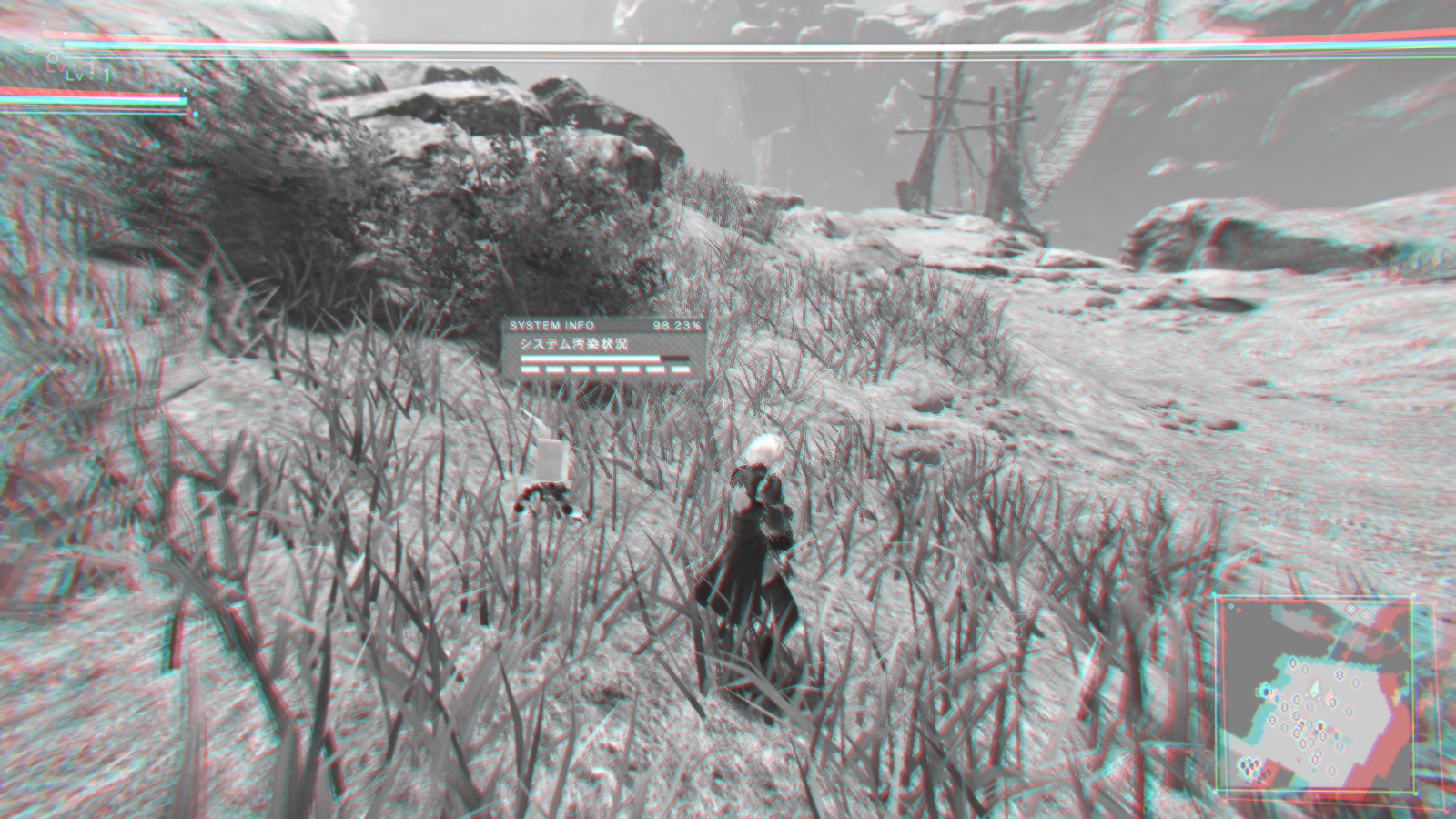

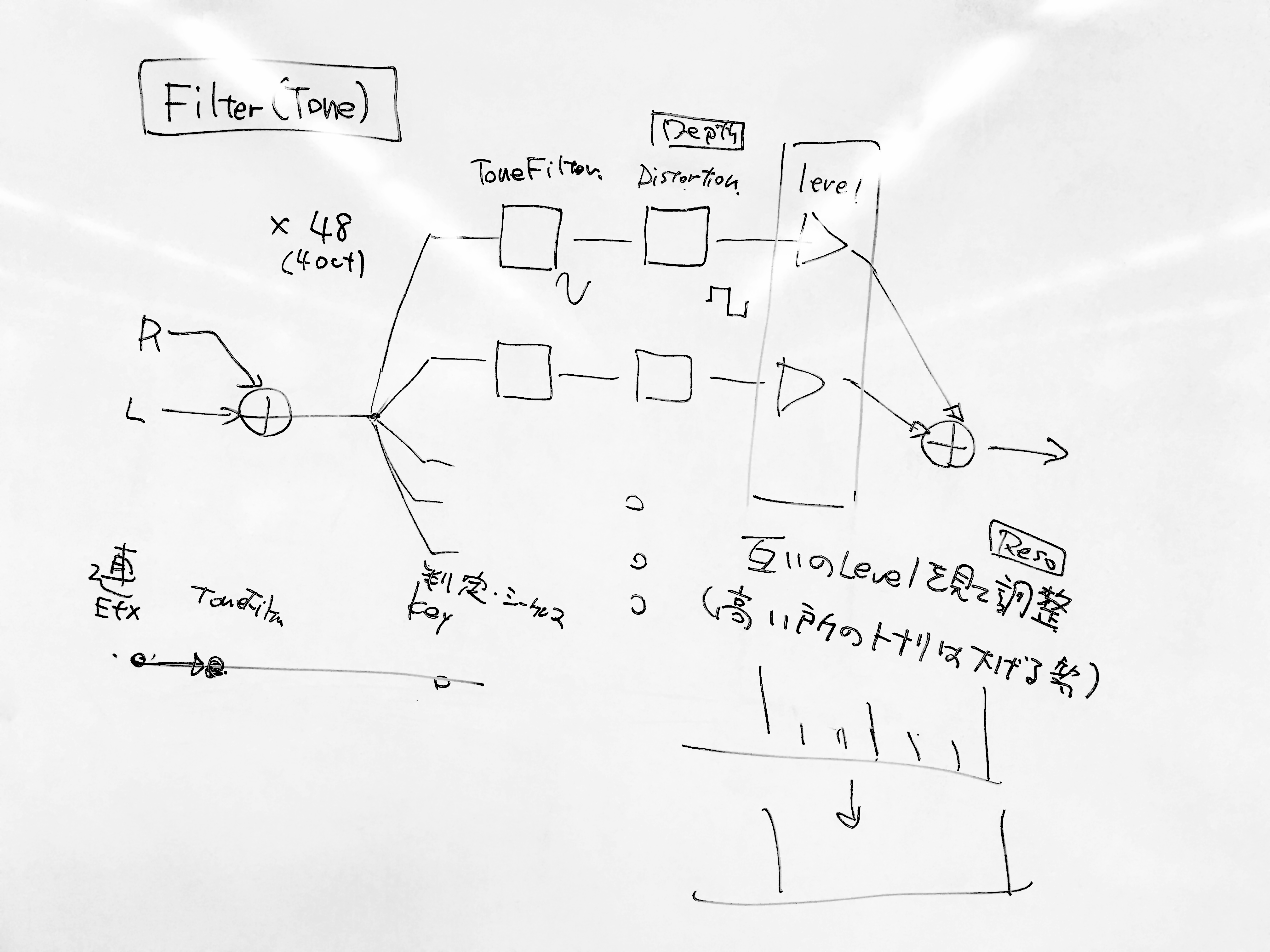

プレイヤーキャラの2Bがウイルスに汚染されていく演出の際の、LoFiのパラメーター

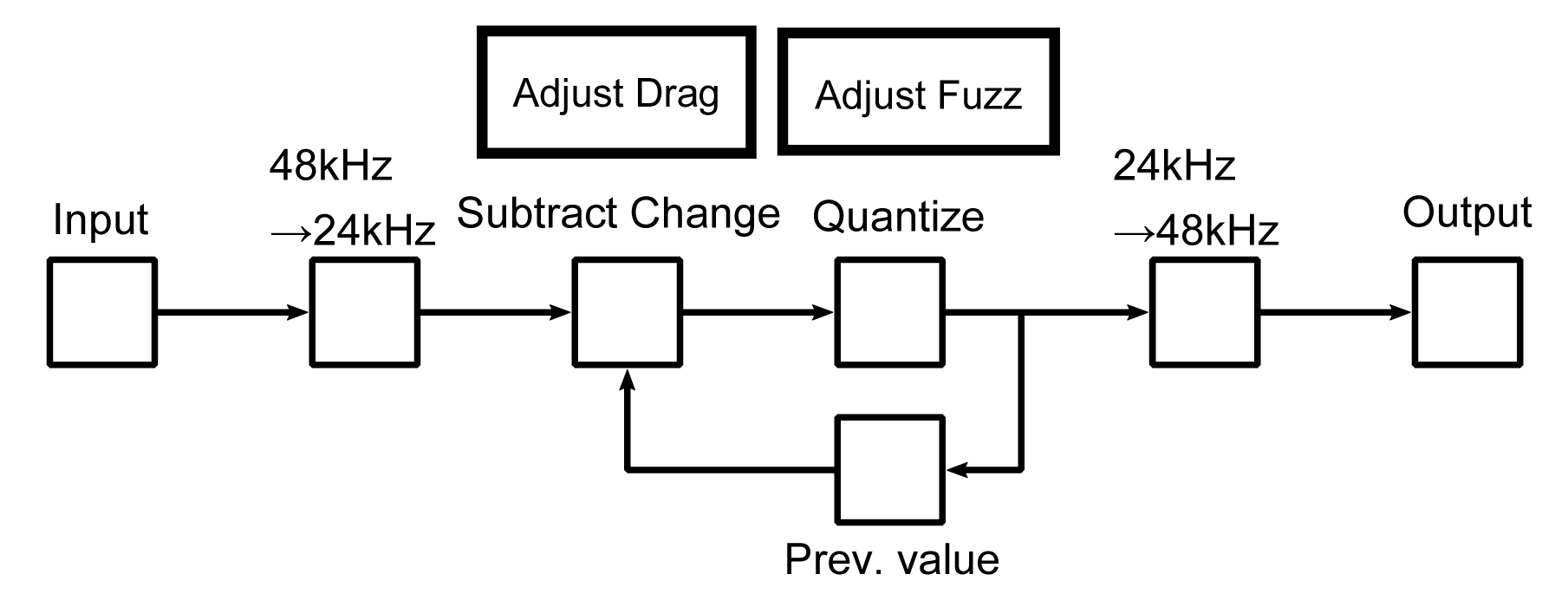

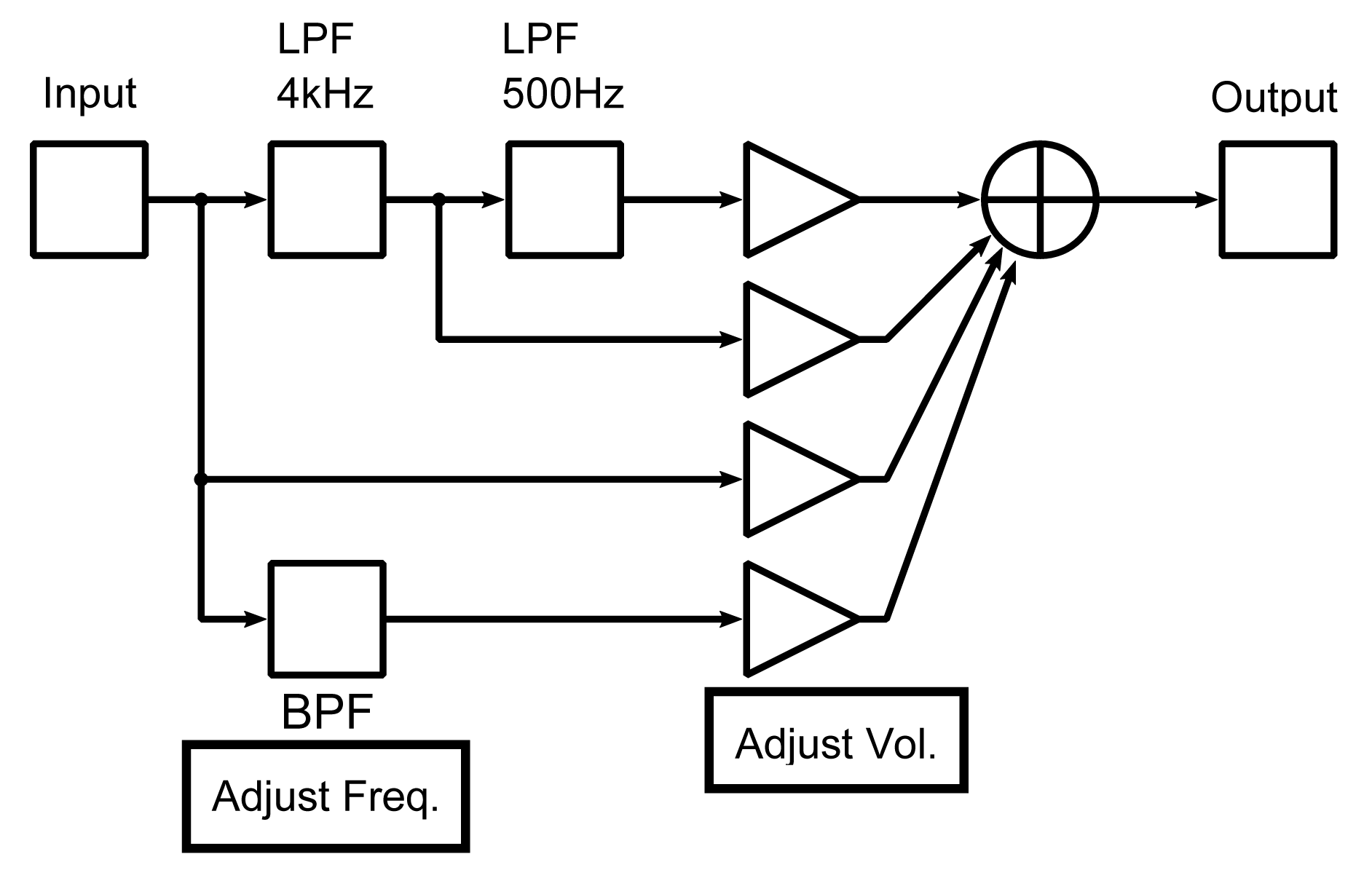

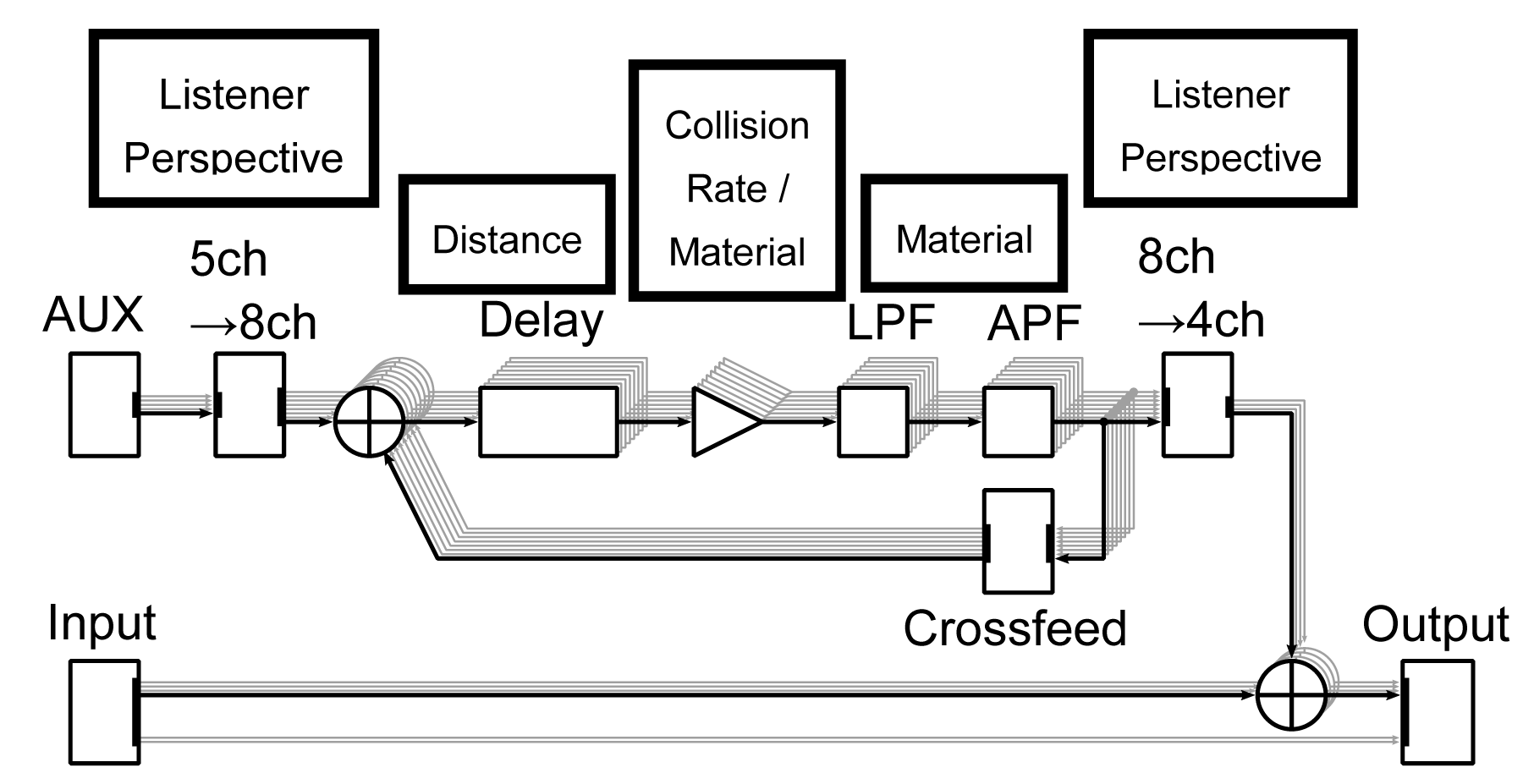

プレイヤーキャラの2Bがウイルスに汚染されていく演出の際の、LoFiのパラメーター lo-fi DSP Diagram

lo-fi DSP Diagram

本作でのボイスチェンジャーの設定パラメーター

本作でのボイスチェンジャーの設定パラメーター ・機械生命体のボイス加工に使ったプラグイン

・機械生命体のボイス加工に使ったプラグイン 進藤美咲 Misaki Shindo

進藤美咲 Misaki Shindo 木幡周治 Shuji Kohata

木幡周治 Shuji Kohata

サイドビュー

サイドビュー トップビュー

トップビュー シューティングビュー

シューティングビュー ハッキングゲームビュー

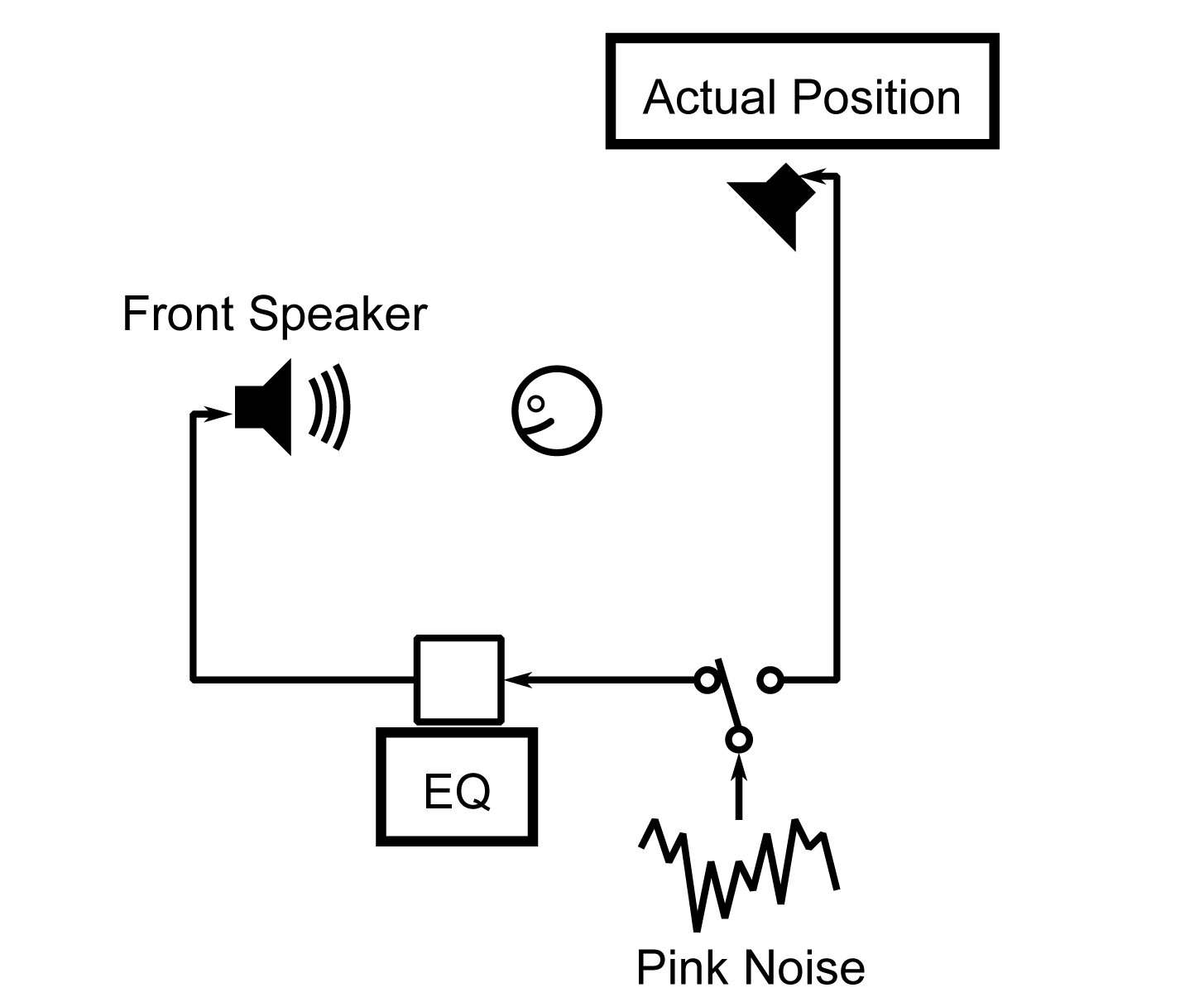

ハッキングゲームビュー Simple 3D DSP Diagram

Simple 3D DSP Diagram Subjective EQ

Subjective EQ

“K-verb” DSP Diagram

“K-verb” DSP Diagram

▼2B&機械生命体

▼2B&機械生命体

▼機械生命体セット

▼機械生命体セット 木嶋久善 Hisayoshi Kijima

木嶋久善 Hisayoshi Kijima

こちらはコントロールブースです。スクウェア・エニックスの細江さんがイベントシーンのディレクションをされており、ここから、収録した音に対してOKや修正など具体的な指示を出されます。奥に見えるのは録音ブースで、フォーリーのための小道具や、様々な素材の床などが所狭しと並んでいます。

こちらはコントロールブースです。スクウェア・エニックスの細江さんがイベントシーンのディレクションをされており、ここから、収録した音に対してOKや修正など具体的な指示を出されます。奥に見えるのは録音ブースで、フォーリーのための小道具や、様々な素材の床などが所狭しと並んでいます。 こちらが録音ブースです。音素材になる小道具が所狭しと並んでいます。この中からシーンに合う小道具をチョイスして、叩いたり、こすったり、振り回したりしながら、理想の音を作っていきます。中にはサウンドデザイナーの私でさえ、何に使うか分からない物もたくさんあります・・・。

こちらが録音ブースです。音素材になる小道具が所狭しと並んでいます。この中からシーンに合う小道具をチョイスして、叩いたり、こすったり、振り回したりしながら、理想の音を作っていきます。中にはサウンドデザイナーの私でさえ、何に使うか分からない物もたくさんあります・・・。

作戦会議中・・。

作戦会議中・・。 靴がたくさん並んでいますが、この中に、2Bや9Sの靴音に使用したものも。イベントシーン用に収録したものを、インゲームにも転用しています。(足音を合わせておかないと、インゲームとイベントシーンの音の繋がりが不自然なものになってしまいます。)

靴がたくさん並んでいますが、この中に、2Bや9Sの靴音に使用したものも。イベントシーン用に収録したものを、インゲームにも転用しています。(足音を合わせておかないと、インゲームとイベントシーンの音の繋がりが不自然なものになってしまいます。) 機械生命体達の体の動き、ギコギコ、キーキーした音などに使用したガラクタ達。これらのガラクタは、敷地内のガラクタ置き場から拝借してきたものです。機械生命体達は、まさにガラクタから効果音を作っています。

機械生命体達の体の動き、ギコギコ、キーキーした音などに使用したガラクタ達。これらのガラクタは、敷地内のガラクタ置き場から拝借してきたものです。機械生命体達は、まさにガラクタから効果音を作っています。 機械生命体の効果音の収録風景です。

機械生命体の効果音の収録風景です。 水汲みポンプをギコギコ・・・。錆びの嫌な感じの擦れ感、だけどどこかで聞いたことがあるような少し懐かしい音が、機械生命体にぴったりハマります。

水汲みポンプをギコギコ・・・。錆びの嫌な感じの擦れ感、だけどどこかで聞いたことがあるような少し懐かしい音が、機械生命体にぴったりハマります。 でっかい鉄板同士を擦りつけギギギギ・・・。これは超大型機械生命体エンゲルスの動作音を収録しているシーン。市販ライブラリにはない良い感じの擦れ感がでました。(あの鉄板、超超重いんです・・・)

でっかい鉄板同士を擦りつけギギギギ・・・。これは超大型機械生命体エンゲルスの動作音を収録しているシーン。市販ライブラリにはない良い感じの擦れ感がでました。(あの鉄板、超超重いんです・・・) 学校机を床に擦りつけてギギギギ・・・。小学生の時によく聞いた懐かしい擦れ音・・・。こうやってこだわって収録した音たちによって、「機械なのにどこか温かみがある」機械生命体が表現できたのではないかと思います。

学校机を床に擦りつけてギギギギ・・・。小学生の時によく聞いた懐かしい擦れ音・・・。こうやってこだわって収録した音たちによって、「機械なのにどこか温かみがある」機械生命体が表現できたのではないかと思います。

さらに大きなサイズの机をギコギコギコ・・・。擦れ音と共に、引き出しがガタガタ揺れる音も加わって、複雑な金属擦れ音になります。

さらに大きなサイズの机をギコギコギコ・・・。擦れ音と共に、引き出しがガタガタ揺れる音も加わって、複雑な金属擦れ音になります。 スクウェア・エニックスさん、ビー・ブルーさんと記念の一枚

スクウェア・エニックスさん、ビー・ブルーさんと記念の一枚 進藤美咲 Misaki Shindo

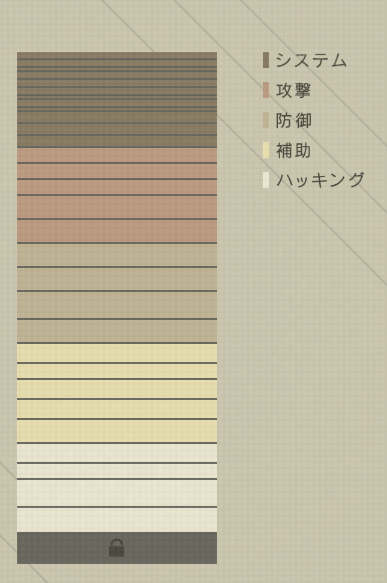

進藤美咲 Misaki Shindo 初期のカラー。最終版よりコントラストが高い色合い。

初期のカラー。最終版よりコントラストが高い色合い。 最終版のカラー。

最終版のカラー。

ハッキング画面のコンセプトデザイン。

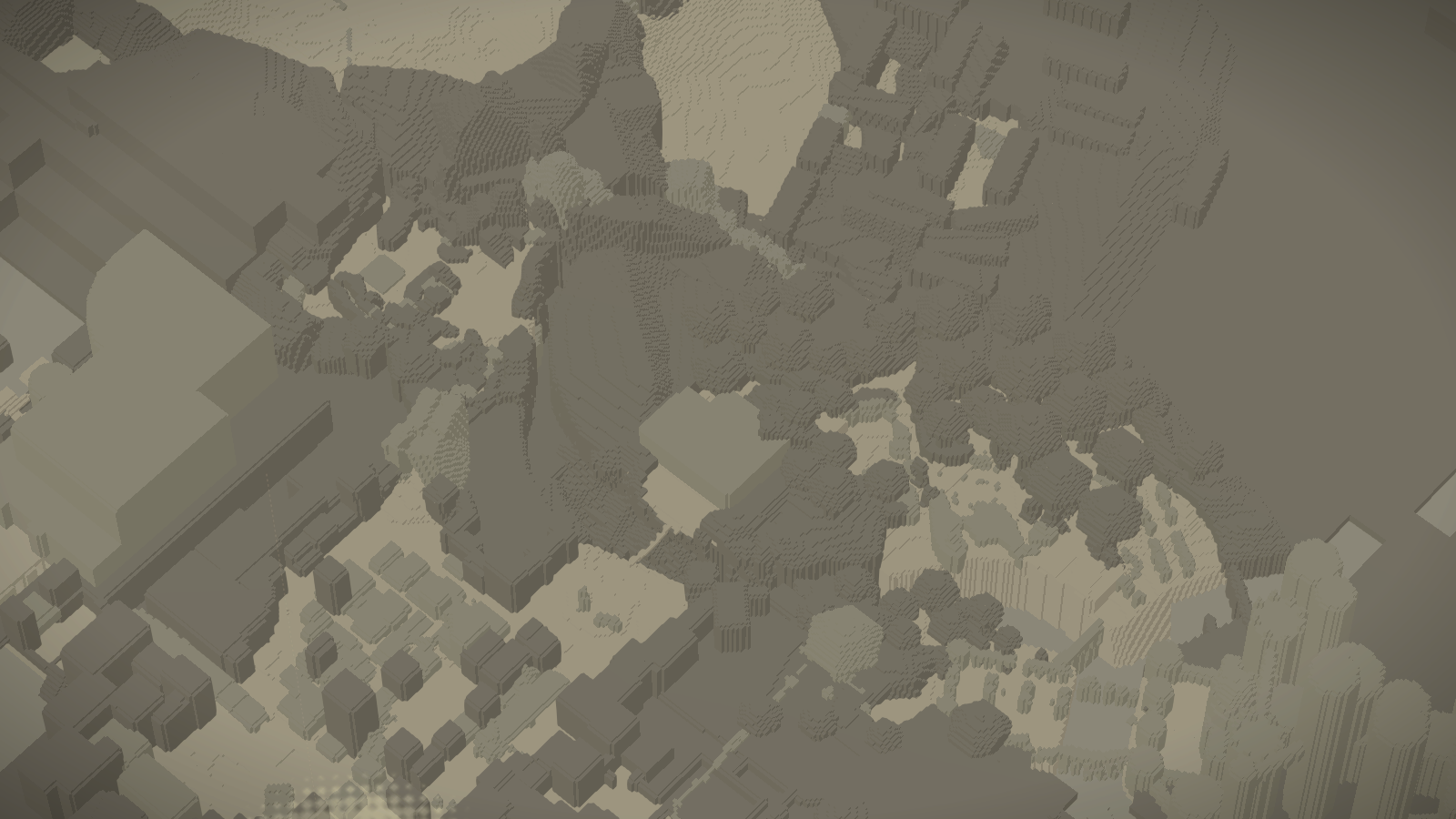

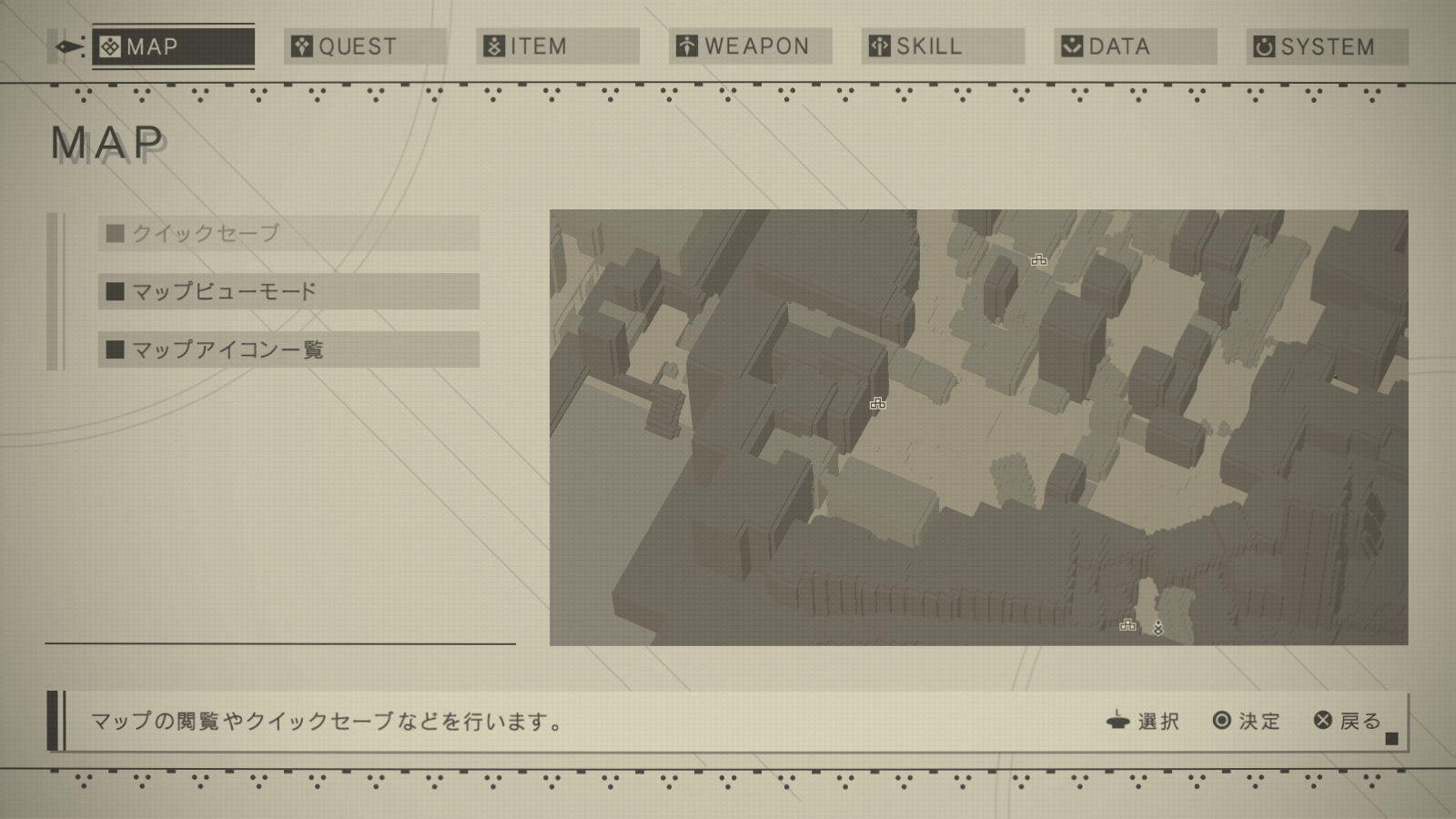

ハッキング画面のコンセプトデザイン。 マップ画面の3Dモデル。

マップ画面の3Dモデル。

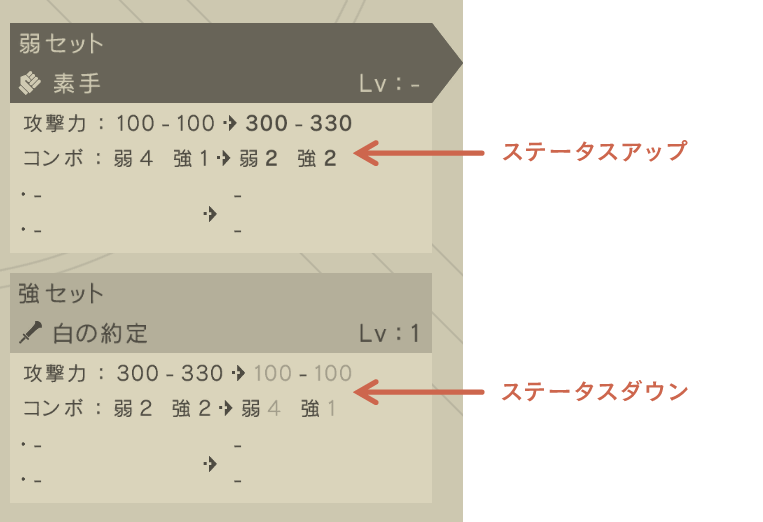

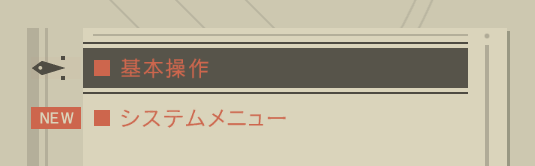

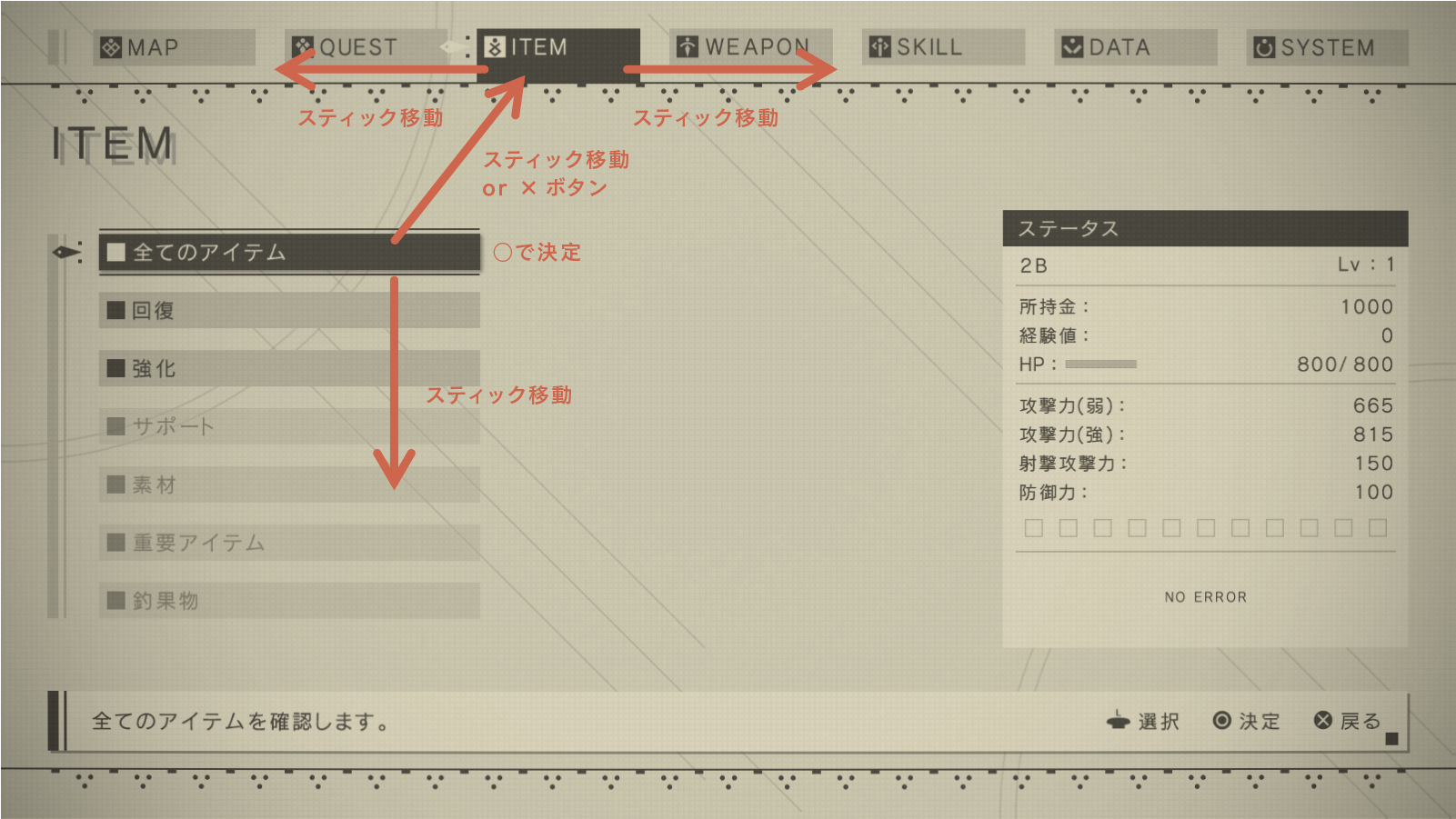

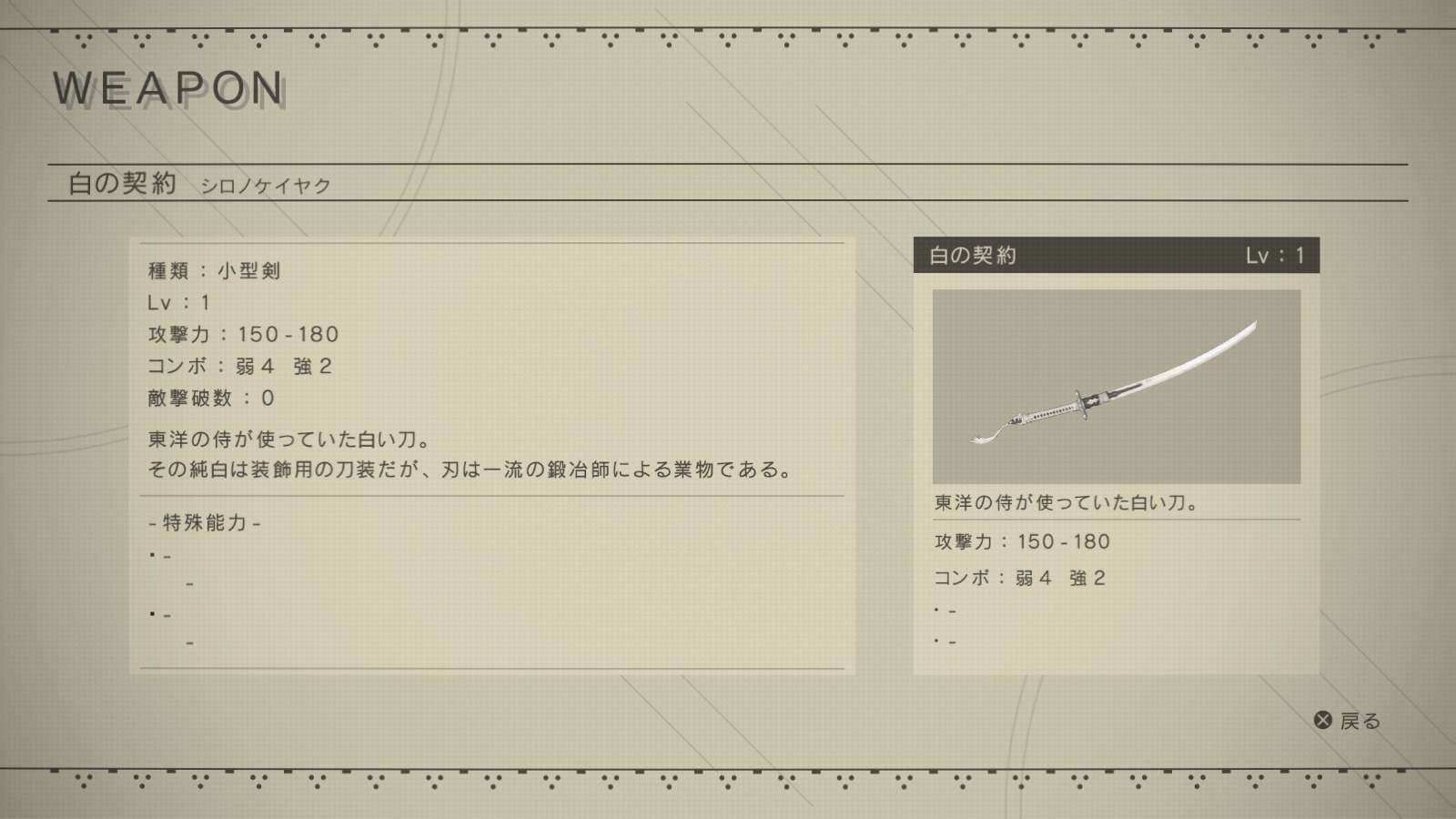

システムメニュー内でのカテゴリ移動や、武器の詳細や物語、個体データ画面でのページ切替がL1・R1で操作可能。

システムメニュー内でのカテゴリ移動や、武器の詳細や物語、個体データ画面でのページ切替がL1・R1で操作可能。 個体データの一覧で、装備変更やアニメーション再生を△と□で操作可能。右スティックでのモデル回転も可。

個体データの一覧で、装備変更やアニメーション再生を△と□で操作可能。右スティックでのモデル回転も可。 マップ画面トップで右スティックやL2・R2を操作すると即座に全画面マップへ遷移。

マップ画面トップで右スティックやL2・R2を操作すると即座に全画面マップへ遷移。 システムメニュー内では基本的にどの階層からでもOPTIONSボタンでゲームに戻れる(オプション画面を除く)。またシステムメニューを開く演出はなんらかのボタンを押すとスキップできる。

システムメニュー内では基本的にどの階層からでもOPTIONSボタンでゲームに戻れる(オプション画面を除く)。またシステムメニューを開く演出はなんらかのボタンを押すとスキップできる。

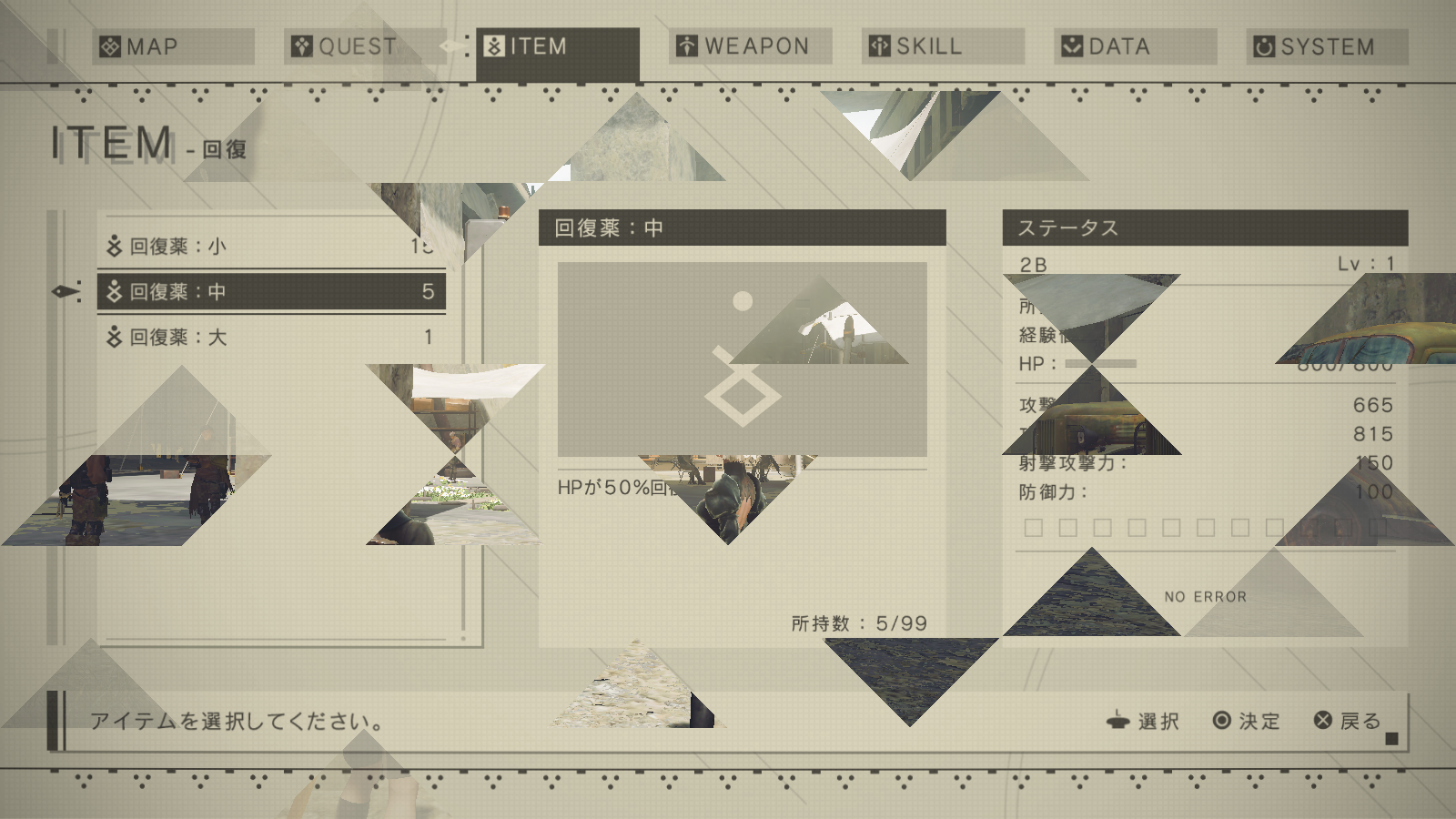

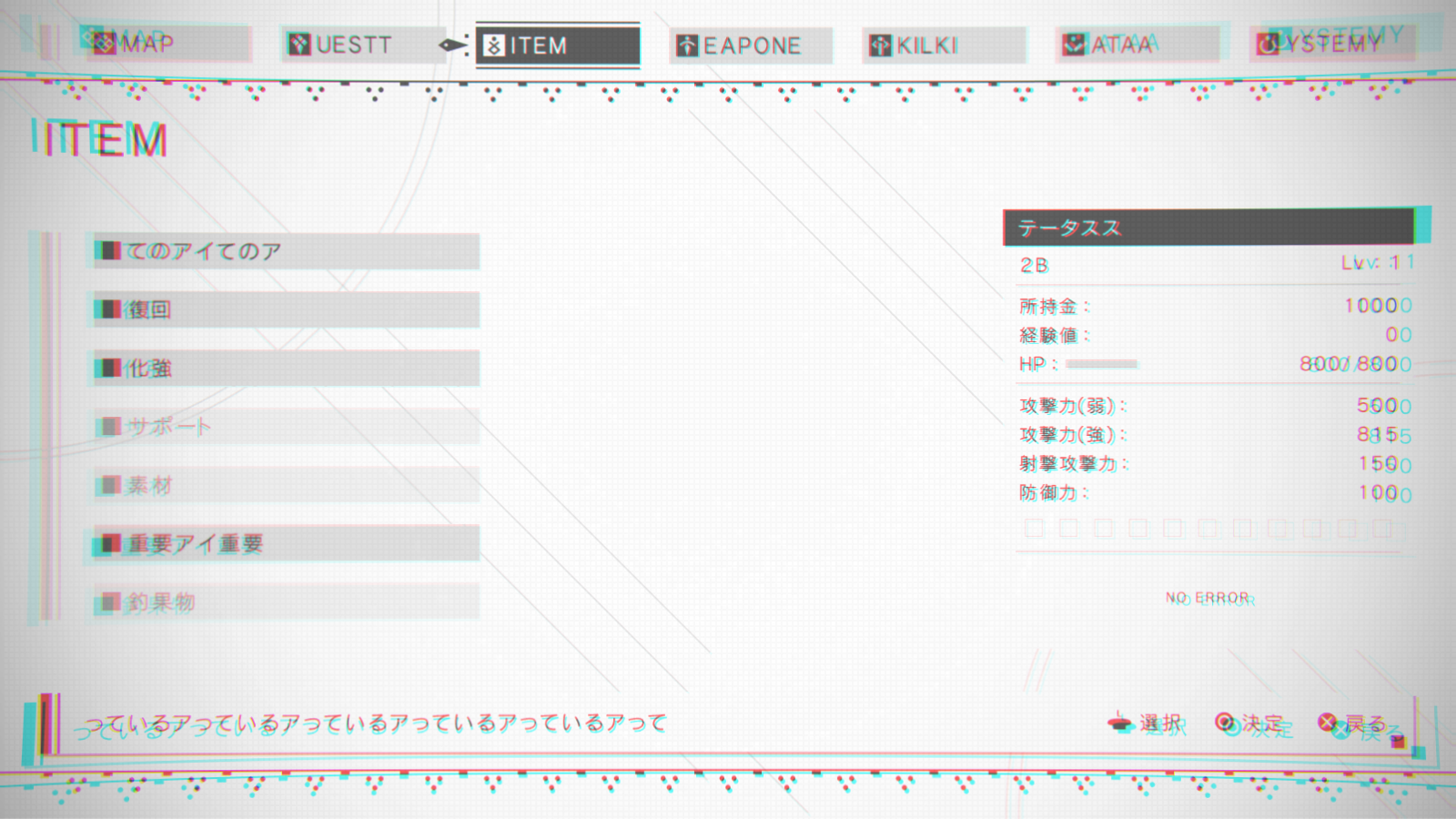

自爆した後などに見ることができる壊れたUI

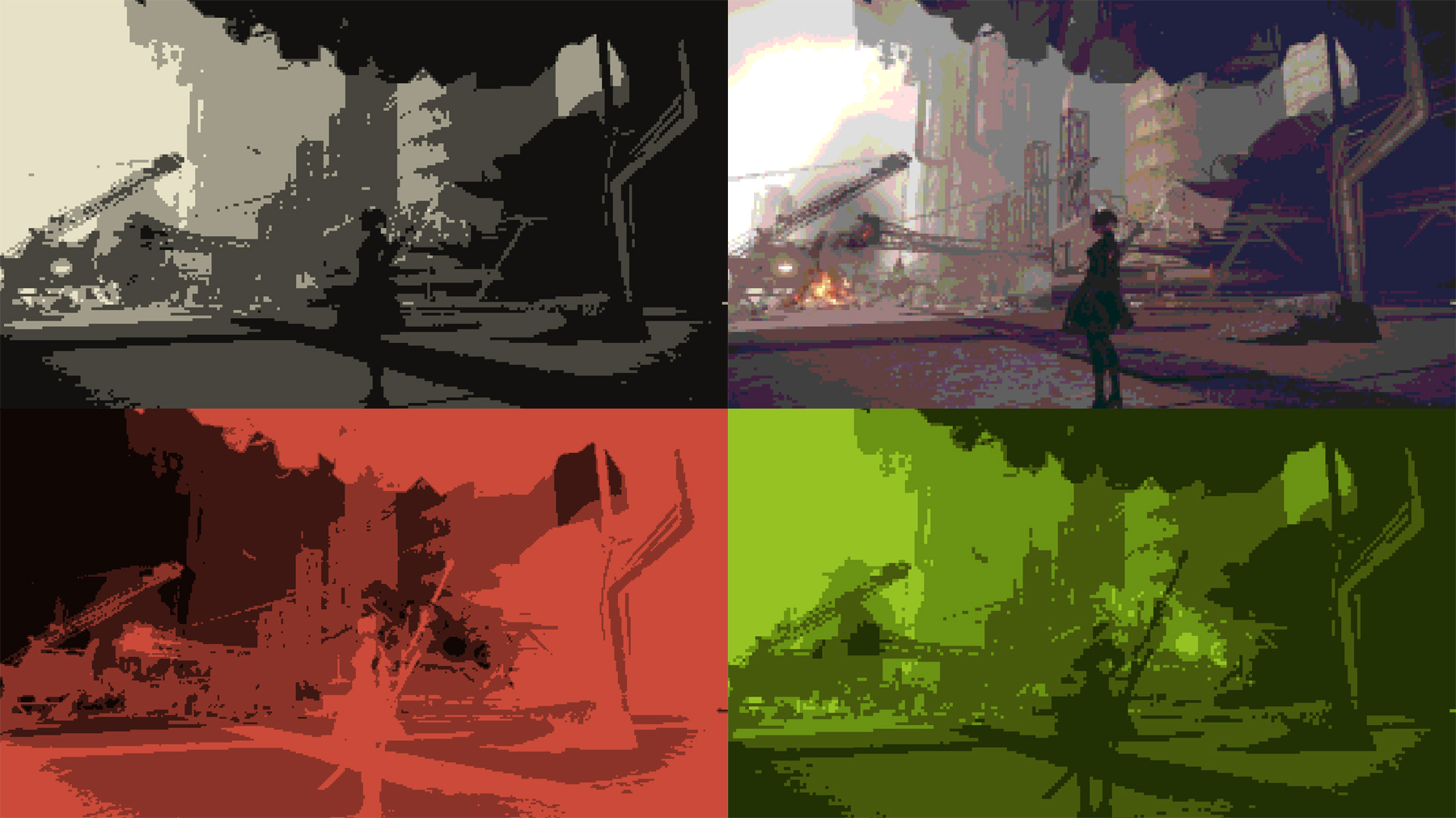

自爆した後などに見ることができる壊れたUI 懐かしいゲーム画面の趣があるノスタルジックフィルタ

懐かしいゲーム画面の趣があるノスタルジックフィルタ

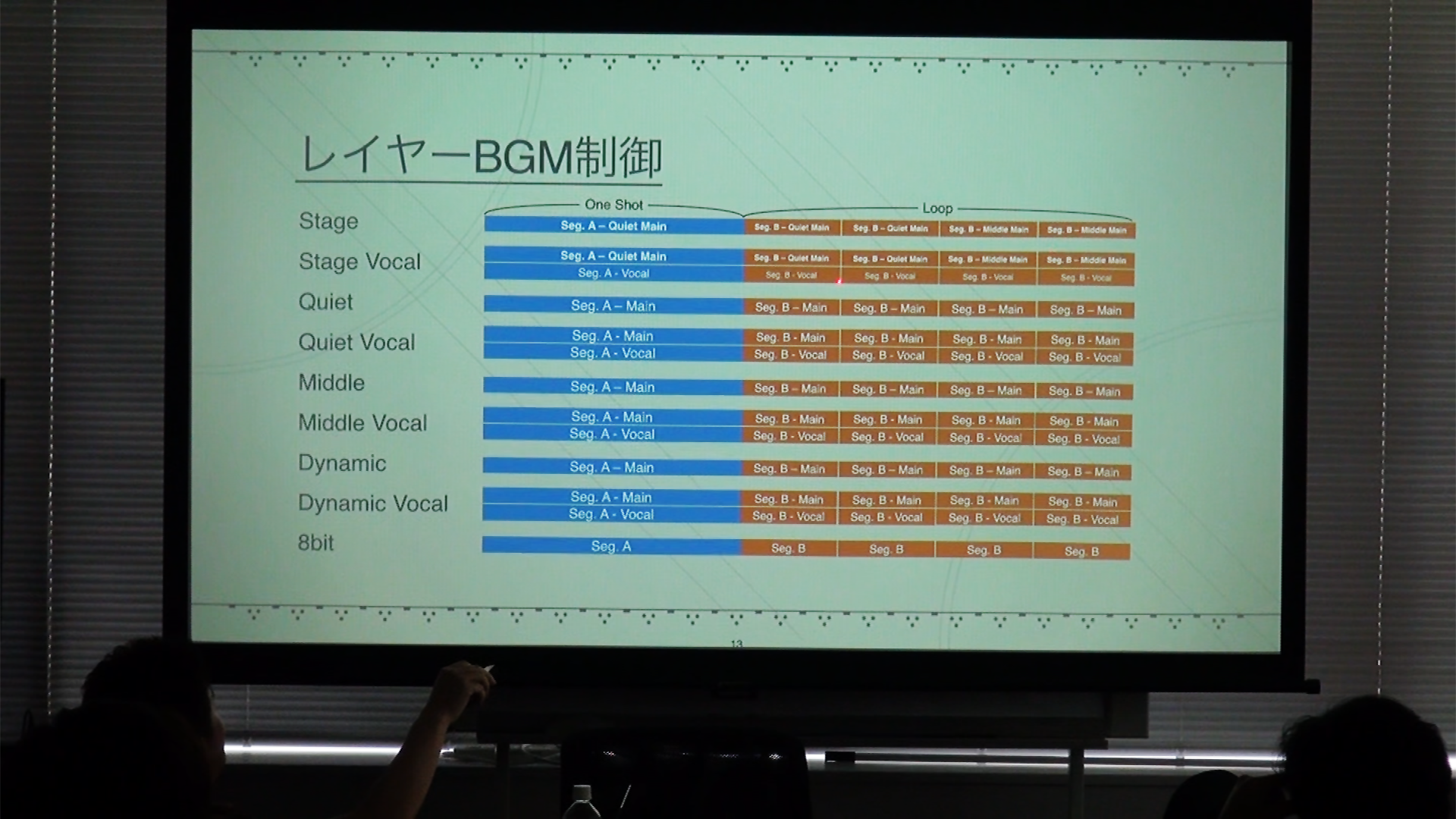

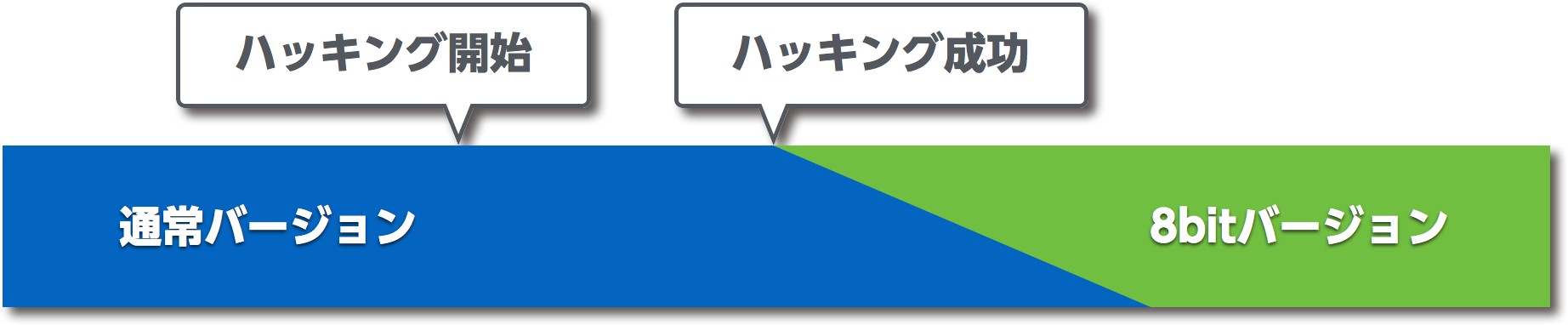

ハッキング成功時に8bitバージョンにクロスフェードさせます。これだけでも十分かもしれませんが、もっと拘りたいですね。

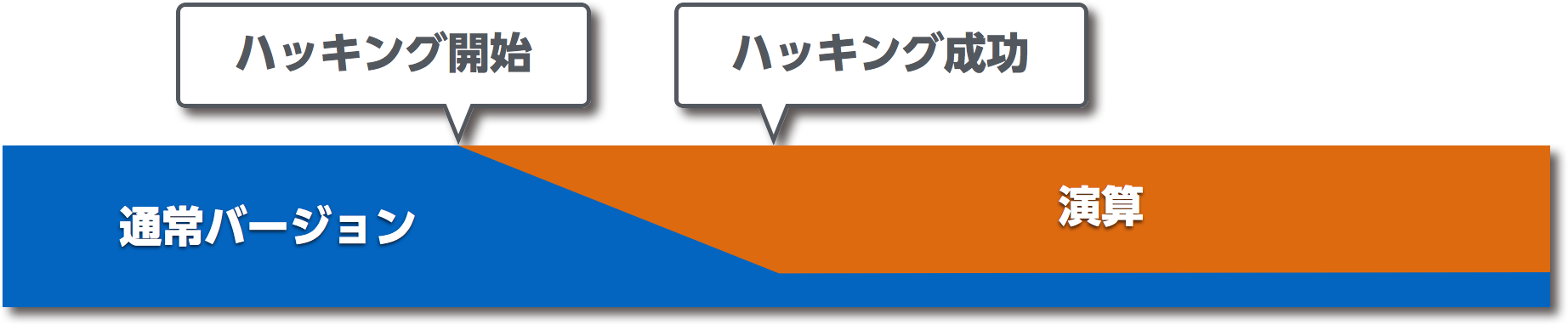

ハッキング成功時に8bitバージョンにクロスフェードさせます。これだけでも十分かもしれませんが、もっと拘りたいですね。 ハッキング開始時に演算バージョンを上乗せしてみます。ふわっとした印象が加わり、ハッキングを試みている雰囲気もありますね。8bitバージョンへの繋ぎもより良くなりました。

ハッキング開始時に演算バージョンを上乗せしてみます。ふわっとした印象が加わり、ハッキングを試みている雰囲気もありますね。8bitバージョンへの繋ぎもより良くなりました。 ハッキング開始時から演算バージョンを上乗せする所までは同じですが、ハッキング成功後は、通常バージョンを少し残し、演算バージョンを上乗せしたままになっています。今度はミドルウェア上でその状況を見てみましょう。

ハッキング開始時から演算バージョンを上乗せする所までは同じですが、ハッキング成功後は、通常バージョンを少し残し、演算バージョンを上乗せしたままになっています。今度はミドルウェア上でその状況を見てみましょう。 上田雅美 Masami Ueda [

上田雅美 Masami Ueda [

ちなみに城自体は以前描いたアートから切り出して貼り付けています。

ちなみに城自体は以前描いたアートから切り出して貼り付けています。

(※権利的な問題でモザイク部分はお見せできません)

(※権利的な問題でモザイク部分はお見せできません)

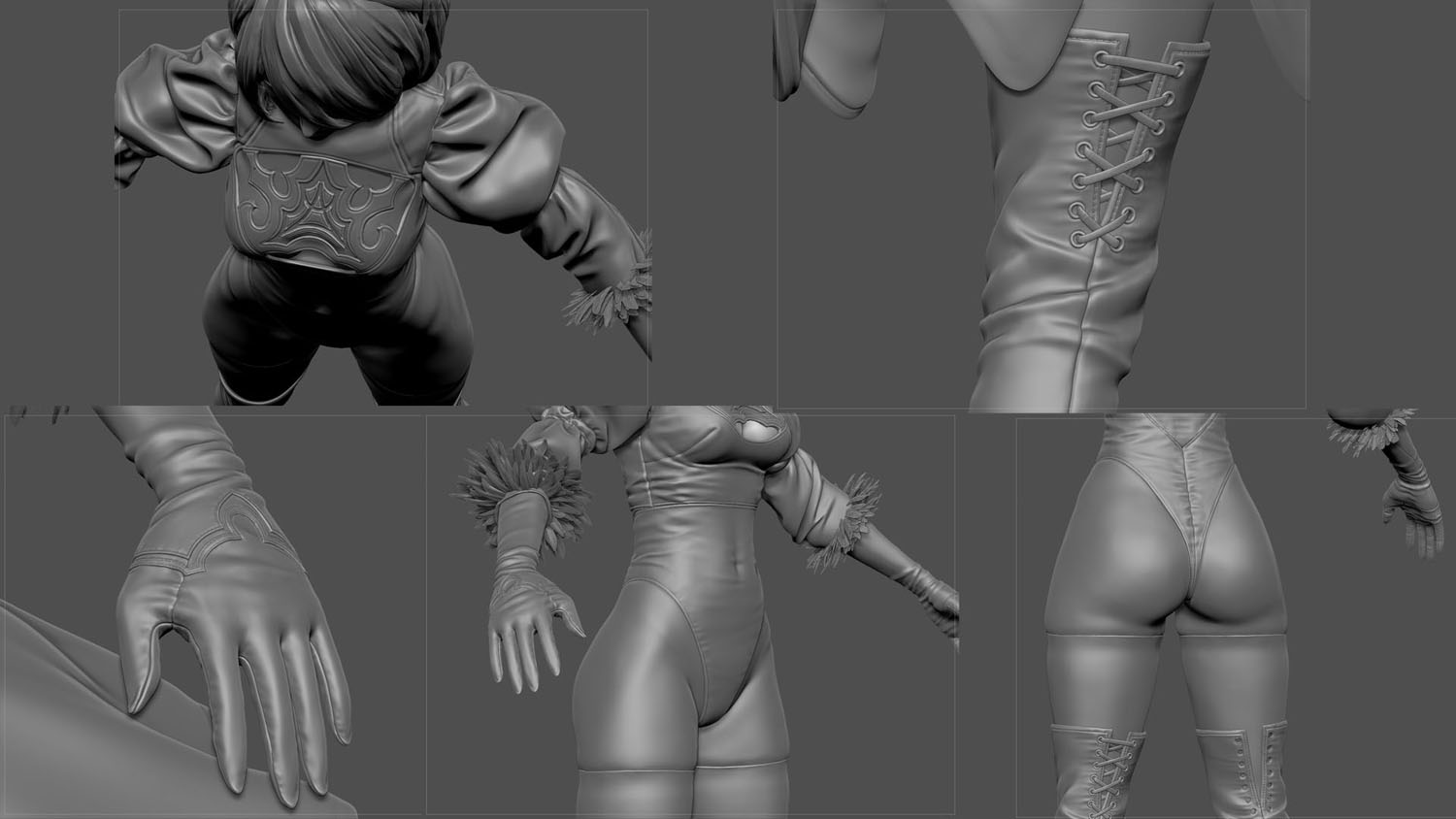

はかない美しさがあります。

はかない美しさがあります。 光沢の差で模様が浮き出ます

光沢の差で模様が浮き出ます 3次元的な造形

3次元的な造形 濡れたり

濡れたり 日なたに出た時の服の毛羽立ちも誇張して嘘をつきます

日なたに出た時の服の毛羽立ちも誇張して嘘をつきます