皆様はじめまして。

『ベヨネッタ2』キャラクターモデラーの、タカハシツヨシと申します。

今日は、ベヨネッタ2の個性豊かなキャラクターモデルが、どのように生み出されているか、お話ししたいと思います。

どんなふうに作るのか、こんな感じです。

ここに一枚のデザイン画があります。

ベヨネッタの敵、天使です。

うん、なんか、にょろっとしてますね。

ヘビですかね、竜ですかね。

ま、作ってみますか。

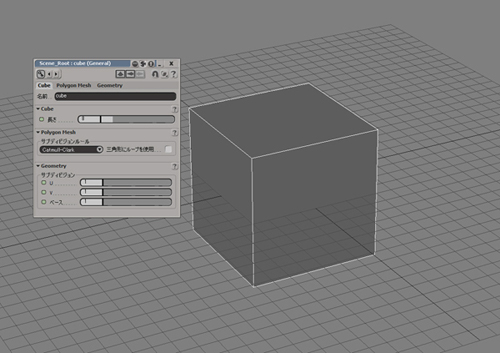

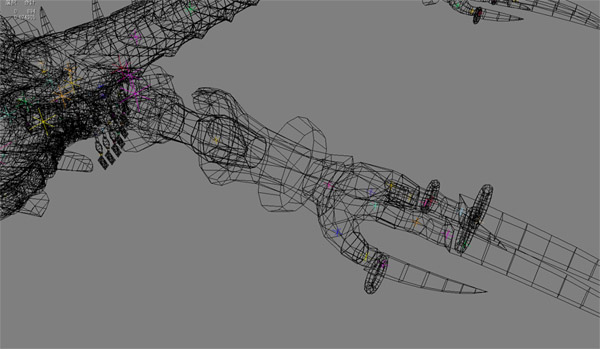

まずポリゴンのキューブを出して

いろいろ分割して、形を作り……

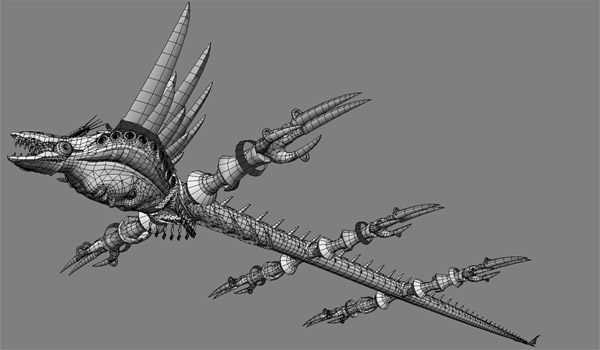

テクスチャーを描いて

完成!!

……。

わかりませんね!

時間を戻しましょう。

“デザイン画があります” まで!

●ステップ1 デザイン画が来たよ

では……ゲーム制作に限らず、何かを無から生み出すには、何か指針が必要です。

その役割をしてくれるのが、ゲームモデル制作では、まずデザイン画ということになります。

どんな外見をしてるの? ってところです。

プロジェクトによって、詳細に描かれていたり、いなかったりしますが、デザイン画があればまぁ、モデルを作り始めることはできます。

『まぁ、作れる』とはどういうことでしょうか。

そうです、外見だけがあっても、それはただのモノにすぎません。

敵キャラクターなので、ゲームの物語の中に登場する生き物として、主人公に脅威を与える存在にしなければいけません。

簡単に言うと、動く!! ということです。

動くと言ってもどんな動きをして、言い換えればどんな攻撃をしてくるのか、出発点にはデザイン画以外、何にもありません。

なので、ゲームモデルのデザイナーは、その作り始めるもの、ここではモンスターと言い換えますが、そのモンスターがどんなヤツなのかという事を把握することから始めなければいけません。

蛇だからニョロニョロ動くな。羽があるから空を飛ぶな。攻撃は噛み付いてくるのか、それとも口から何かを吐くのか。

そしてヘビの顔と胸の顔は、どっちがほんとの顔なのか、どんなシチュエーションで登場するか、どんな性格なのか、そしてこのキャラクターは……男なのか女なのか?

とりあえず、まず一人で妄想してみましょう。

●ステップ2 聞きに行ってみよう

妄想をしばらくしたところで、他の人の妄想も聞いてみます。

その他の人とは、このモンスターの企画者とデザイナーおよびディレクターです。

デザイン画は完成する前に、ゲームディレクターの意図を反映して、プランナーがそのモンスターの仕様を決定し、デザインに落とし込まれます。

キャラクターモデラーの手に渡るまでに少なく見積もっても三つの部署を通り抜けているわけです。

敵キャラの意図を知るには作った人に聞くのが一番。

さて、誰と誰に話を聞けばいいんだ!?

実は今回の『ベヨネッタ2』、ゲームディレクターが、モンスターのデザイン画も描き起こしています。

描き起こすためにはどんなキャラクターかを考えているのは当然のことで……

つまり、ゲームディレクターとプランナーとキャラクターデザイナーが一人なのです!

やった! とりあえず、一人に話を聞けばどんなキャラクターかわかるよ!

●ステップ3 自分でも考えよう

いろいろ聞いてわかったこと。

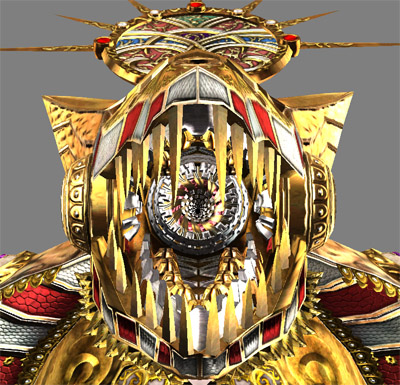

竜の天使である!

口からはブレスを吐く!

噛み付く!

胸の顔がほんとの顔!

とある場所で、とあるキャラクターを狙ってくる、そしてそのシチュエーション。

で、この敵キャラクターは女だよ、と。

正確に言うと、実際、性別のようなものは天使にはないのかもしれませんが、性格的なものと、胸についている(本当の)顔のニュアンスなどですね。

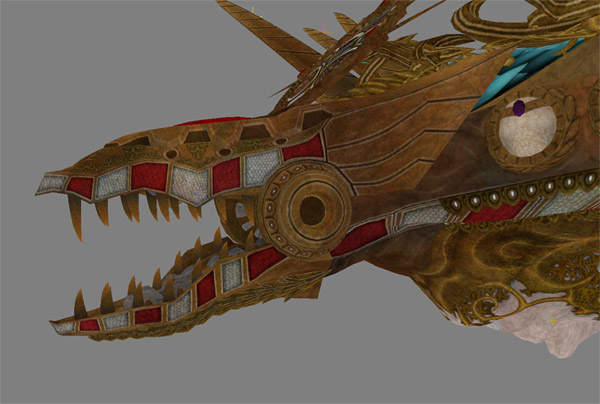

加えて、そのモンスターの質感など。

モンスターは空想上の生き物ですが、それを形にするにあたって、現実にあるものの中から近い素材の物を探し、当てはめたり、そこから付け加えて生み出したりします。

今回のモンスターの質感についてのポイントは、鱗が宝石のようなきらびやかなもの、という事と、天使全般に言える、金という事でした。

企画者、デザイナーに話を聞き、どんなキャラクターかわかった!

さて作り始めよう! という所で、はたと、立ち止まる。

3Dモデルを制作するにあたってぶち当たる難題。

2Dから3Dへの移行と、デザイン画に描かれていない所を、いかに具現化するか!!

まぁ、すべての部分がデザイン画に起こされている、事もありますし、デザイン画をトレースすればモデルが完成することもまぁ、まれにありますが、今回のプロジェクトに限ってはそうではありません。

デザイン画をパッと見てみても、背中部分はありませんし、口の中は見えません。どうしましょ。

どうするのか……自分で考えるのです!

僕は思いました。僕が考えていいんですか? ありがとうございます!!

3Dモデルを制作するにあたってぶち当たる難題、いうなれば、それは、キャラクターモデラーにとってのオイシイところです。

幸い今回はシリーズの続編ということで、前作や、前作にかかわったスタッフという道しるべもあります。

あえて、空白部分を残してくれた! と考えて、目いっぱい楽しみましょう。

●ステップ4 ゲーム制作はチームプレイだよ

ゲーム仕様、デザイン画がディレクター、プランナー、キャラクターデザイナーの手を経て、キャラクターモデラーに受け渡されたように、この後出来上がったモデルは、モーションをつけるアニメーター、エフェクトをつける効果デザイナー、そして効果音をつけてくれるSEデザイナーの手を渡って、プログラマーがゲームに組み込みます。

何が言いたいかというと、自分の係わる工程はゲームを構成する一要素にしか過ぎず、だからといって自分の工程が欠けたら、そのゲームを作ることはかなわないという事。

楽しんで作るだけではだめなのです。

要するに、自分勝手に作るなということですね。

キャラクターモデリングの工程を終えると、作られたモデルは、次にキャラクターに動きをつけるアニメーターに渡されます。

そのためには、キャラクターモデルを動かすための骨を入れなければいけません。

そして入れることのできる骨の数もキャラクターの仕様によって決まっています。(マシンスペックや、シチュエーションによって上限がある)

アニメーターと相談して、どこの部分をどの程度動かすか考えて、骨を決定していきます。

この後、このキャラの工程に係わるスタッフ、ゲームを動かすマシンのスペック、そして納期という名の締め切り。

すべてのことを考えて、ないものを形にしましょう。

ちなみに口の中はエネルギーっぽいブレスを吐く(アイスブレス)そしてとあるキャラクターを○○してしまう事を踏まえて、こんな感じに(メカ風)中心に深く、奈落に続く穴……

背中はこんな感じになりました。(宝石のような質感とか)

よし、出来た!

完成したと思っても、ゲームモデルが仕様に沿っていないと、モデルが自分のもとに戻ってくることもあるので、気をつけましょう!!

よう、久しぶりだな……修正かい? お・か・え・り・!!

そんなこんなで、ゲームモデルは作られていきます。

●ステップ5 まとめ! いま言ったことはすべて忘れよう!

と、いうわけで、いろいろ書いてきましたが、プレイしてくれるユーザーの皆さんは、上に書いたことは忘れてください!

白鳥が水の下で足をジタバタしている所は考えずに、すいーっと優雅に泳いでいる所。

つまり、ゲームの面白いところだけ楽しんでください!!

というわけで、長々と読んでくださり、ありがとうございました。

『ベヨネッタ2』、楽しんでいただければ幸いです!!!

では!